2025 年金改正特集7 既存制度の期間延長

どんなニュース?簡単に言うと

やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。

本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。

果たして、日本の年金はこれからどのように変わるのか。

ちょうど猫野さん一家がゼミ室に遊びに来ているので、彼らと一緒に未来の年金制度を考えてみましょう。

題して、「すかっち先生の年金なるほどゼミナール 2025 年金改正特集」。

6回にわたってお送りした特集も、今回がいよいよ最終回です。

最後は、前回までに解説した以外のさまざまな改正点を見ていきましょう。

前回までのコラムは以下を参照してください。

-

-

【2025改正特集1】200万人も!?パート・アルバイトの社会保険加入はこう増える!|みんなのねんきん

2025 年金改正特集1 社会保険の適用拡大 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、日本 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集2】在職老齢年金制度の見直しで得するのは誰?新ルール徹底解説|みんなのねんきん

2025 年金改正特集2 在職老齢年金制度の見直し どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集3】女性は不利に?男性は有利に?遺族年金の新制度を徹底解説 前編|みんなのねんきん

2025 年金改正特集3 遺族年金の見直し 前編 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集4】子供への保障大幅拡充へ!遺族年金の新制度を徹底解説 後編|みんなのねんきん

2025 年金改正特集4 遺族年金の見直し 後編 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集5】え?最高等級そんなにいるの?だから標準報酬月額はこう変わる|みんなのねんきん

2025 年金改正特集5 標準報酬月額の上限の段階的引上げ どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集6】子は2割増も配偶者は1割カット!家族手当はこんなに変わる|みんなのねんきん

2025 年金改正特集6 家族手当・脱退一時金の見直し どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果た ...

続きを見る

スポンサーリンク

どんなニュース?もう少し詳しく!

障害年金・遺族年金の直近1年要件は「10年間の再延長」に

2025(令和7)年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」では、以下の項目の実施が法定されています。

- 被用者保険の適用拡大

- 在職老齢年金制度の見直し

- 遺族年金の見直し

- 標準報酬月額の上限の段階的引上げ

- 私的年金の見直し

- その他の各種改正

6の『その他の各種改正』のうち、おもな改正点は次のとおりです。

(1)子や配偶者の加算・加給の見直し

(2)脱退一時金制度の見直し

(3)障害年金・遺族年金の直近1年要件の再延長

(4)国民年金の納付猶予制度の再延長

(5)国民年金の高齢任意加入の対象拡大

(6)離婚時分割の請求期限の長期化

今回は、上記のうち(3)から(6)までを取り上げることにします。

順番に見ていきましょう。

初めは(3)の「障害年金・遺族年金の直近1年要件の再延長」です。

障害年金や遺族年金を受給するには、原則として保険料納付要件を満たしていることが必要です。

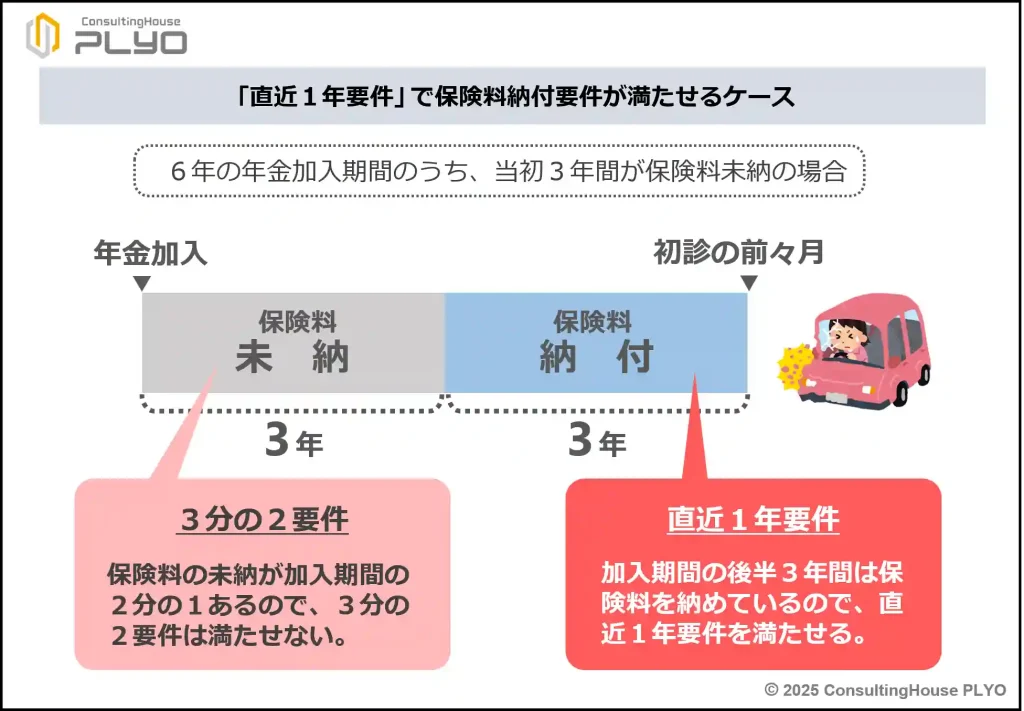

具体的には、年金加入期間のうち3分の2以上について保険料を納めているか免除されていることが求められており、この条件を3分の2要件といいます。

ただし、保険料納付要件には特例措置が設けられており、かりに3分の2要件を満たせなくても直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たしているとされます。

この特例措置は直近1年要件などと呼ばれます。

障害年金・遺族年金の保険料納付に関する3分の2要件と直近1年要件は、今から40年ほど前の1986(昭和61)年度から始まった仕組みです。

1986(昭和61)年度は、日本の年金制度にとって最大の転換点とされています。

それまで使用していた古い法律(「旧法」といいます)から、現在の年金制度を定めた新しい法律(こちらは「新法」といいます)に切りかわった年だからです。

実はこのとき、障害年金や遺族年金の保険料納付要件も、基準が大幅に変更されることになりました。

しかしながら、旧来のルールとは大きく異なる3分の2要件が適用されると、過去に長期間保険料を納めていない人は障害年金・遺族年金をもらえない可能性があります。

そこで、そのような人たちを救済する目的で、最近の1年間さえキチンと保険料を納めていればよしとする特例措置も併設されたわけです。

ただし、あくまで直近1年要件は、「法改正に伴う不利益に対応するための特例」という位置付けに過ぎません。

ただし、あくまで直近1年要件は、「法改正に伴う不利益に対応するための特例」という位置付けに過ぎません。

そのため、新しい制度が始まってから10年間限定の特別ルールとされました。

新法がスタートした1986(昭和61)年度から10年目に当たるのは、1995(平成7)年度です。

そこで、直近1年要件には「1995(平成7)年度以前(=平成8年3月31日以前)に初診日・死亡日がある場合」という制限が付けられています。

ところがその後、期間限定の特例措置であるはずの直近1年要件は、3度の年金改正で10年間の延長が繰り返されることになります。

このような事情を踏まえ、現状では「2025(令和7)年度以前(=令和8年3月31日以前)に初診日・死亡日がある場合」の特例措置として運用されています。

今回の法改正では、「直近1年要件は役目を終えた制度だから廃止すべき」との見方はあるものの、現状でもこの特例措置によって年金が受け取れるようになっている人が存在することを考慮することになりました。

その結果、4度目の10年間延長が決定し、「2035(令和17)年度以前(=令和18年3月31日以前)に初診日・死亡日がある場合」の特例措置とされています。

この施策の施行は、法律の公布日である2025(令和7)年6月20日です。

ここがポイント!保険料納付要件の特例措置の再延長

障害年金・遺族年金の直近1年要件は、再度、10年間の延長が決定し、「2035年度以前(=令和18年3月31日以前)に初診日・死亡日がある場合」の特例措置になった。

国民年金の納付猶予制度は「5年間の再延長」へ

今から20年以上前、若者の失業者やフリーターが増加し、国民年金の保険料納付率が大幅に低下した時期がありました。

そうです。

そこで、保険料免除制度よりも要件を緩和した新しい制度を創設し、このような若者が利用できるようにすることになりました。

これが2005(平成17)年度から始まった、「30歳未満」の人たちを対象とした若年者納付猶予制度。

現在の納付猶予制度の前身に当たる仕組みです。

この制度を利用すれば収入のある親と暮らす若者でも、保険料の未納扱いを免れることができます。

さらに、経済的な余裕ができれば、猶予を受けた保険料を事後に納めることも可能です。

ただし、若年者納付猶予制度は、保険料免除制度に定められている “保険料を納めないことを許容する本来の基準” を満たしているわけではありません。

そのため、猶予が認められた期間は、年金の金額に反映しません。

そこで、恒久的な制度ではなく、2015(平成27)年6月までの10年間限定の時限措置として開始されています。

しかしながらその後、世の中は非正規従業員として働く人が中高年層にまで拡大することになります。

このような社会情勢を踏まえ、若年者納付猶予制度は対象者を「30歳未満」から「50歳未満」に拡大して名称も納付猶予制度に変更し、2025(令和7)年6月まで10年間、延長することとされました。

さらには、2025(令和7)年7月からは5年間の再延長が行われ、現在は2030(令和12)年6月までの時限措置として運用されています。

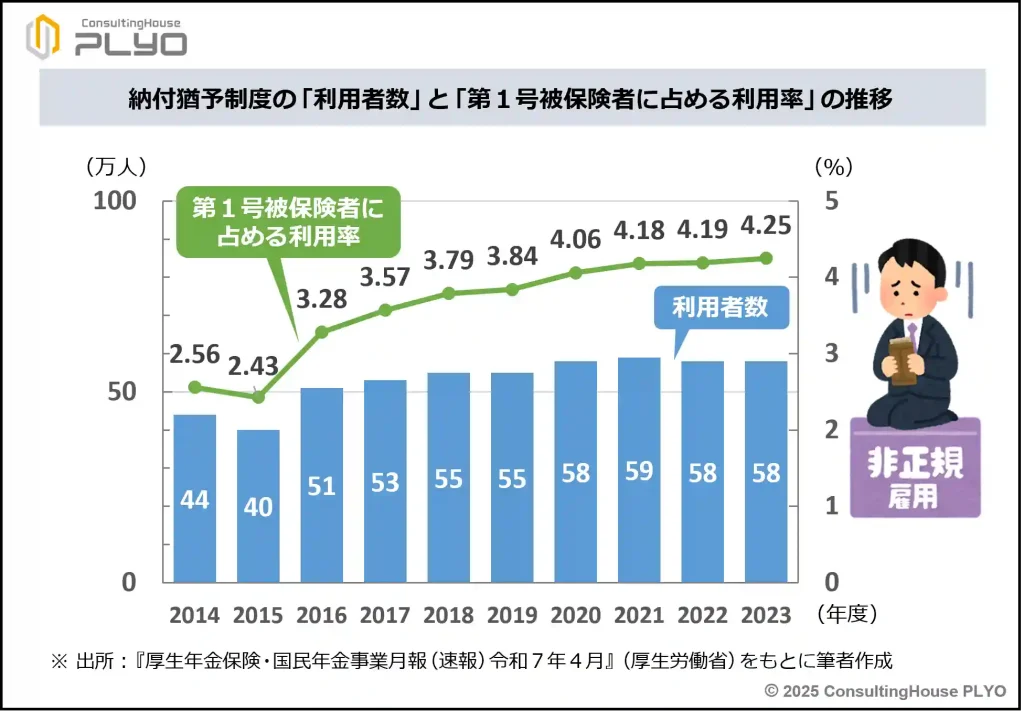

納付猶予制度の利用者数は2016(平成28)年度以降、一貫して50万人を超えており、第1号被保険者に占める割合では増加傾向にあります。

このような状況を鑑み、今回の法改正では納付猶予制度の時限措置を再び5年延長し、2035(令和17)年6月まで利用できるようにすることが決定されています。

このような状況を鑑み、今回の法改正では納付猶予制度の時限措置を再び5年延長し、2035(令和17)年6月まで利用できるようにすることが決定されています。

この施策の施行は、法律の公布日である2025(令和7)年6月20日です。

ここがポイント!納付猶予制度の再延長

納付猶予制度は第1号被保険者に占める利用者割合が増加傾向にあることを踏まえて再度、5年間の延長が決定し、2035年6月までの時限措置とされた。

「さらに10年若い層」にまで拡大される国民年金の高齢任意加入

国民年金の高齢任意加入制度とは、加入実績の乏しい人でも老齢基礎年金を受給できるようにする目的で1995(平成7)年度から開始された仕組みです。

老齢基礎年金の受け取り年齢である65歳になっても必要な加入実績を満たせない場合に、70歳になる前までであれば特例的に国民年金への任意加入が認められます。

ただし、誰もが利用できる制度ではなく、老齢年金をもらうのに必要な加入年数の基準を満たしづらい中高齢層に利用者を限定することになりました。

このような事情から、高齢任意加入制度は1955(昭和30)年4月1日以前(=昭和29年度以前)に生まれた人が利用できる仕組みとして、スタートしています。

その後、2005(平成17)年4月1日からは利用対象者を10年若い層にまで拡大し、1965(昭和40)年4月1日以前(=昭和39年度以前)に生まれた人が利用できる仕組みとなって現在に至ります。

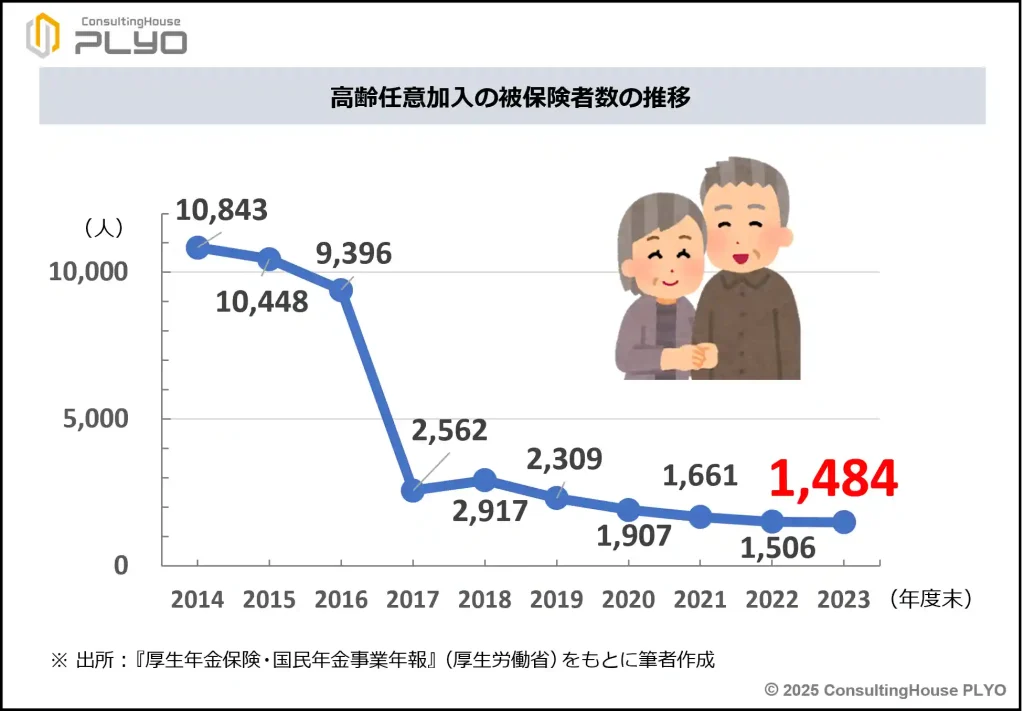

モモの言うとおり、この制度は老齢基礎年金の受給に必要な加入年数が25年から10年に短縮された2017(平成29)年8月から、利用者数がかなり少なくなっています。

しかしながら、現在でも1年間に1,500人程度が本制度を利用しているのが現状です。

このような状況を考慮し、引き続き加入実績の乏しい人に年金受け取りの途を開くため、利用対象者をさらに10年若い層にまで拡大して1975(昭和50)年4月1日以前(=昭和49年度以前)に生まれた人とすることになりました。

この施策の施行は、法律の公布日である2025(令和7)年6月20日です。

ここがポイント!利用対象が拡大される高齢任意加入制度

現在でも利用者が存在する高齢任意加入制度の利用対象者は、さらに10年若い層にまで拡大して1975年4月1日以前(=昭和49年度以前)生まれの者とされた。

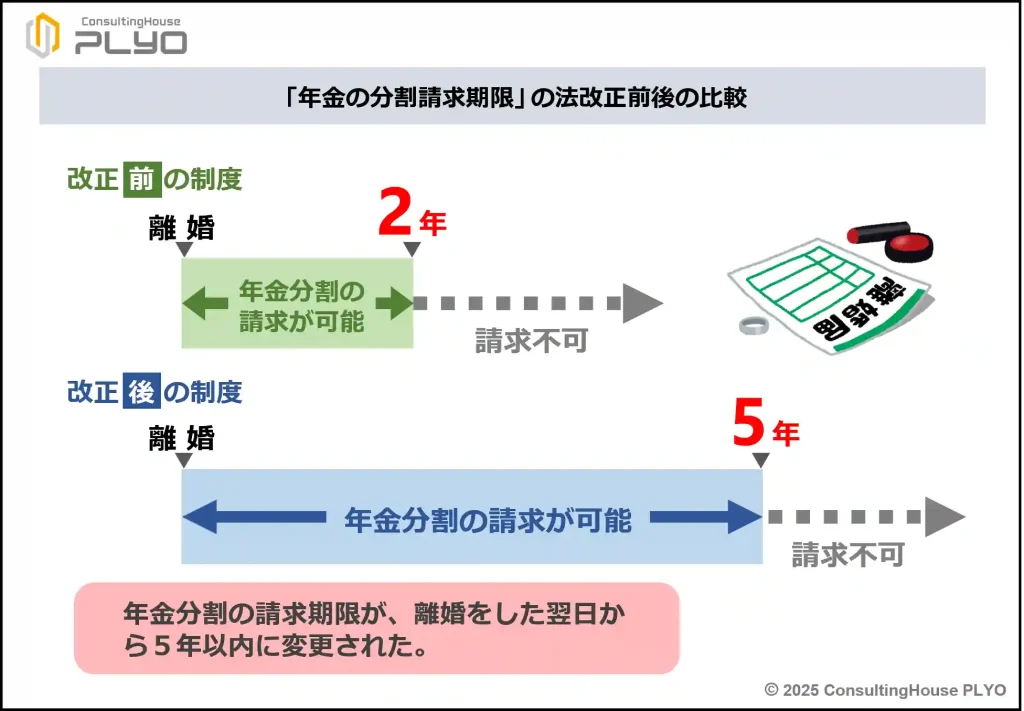

離婚時の年金分割は「離婚から5年間」は請求可能に

いよいよ最後の項目になりました。

「離婚時分割の請求期限の長期化」です。

離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を離婚に伴って夫婦で分け合う制度で、2007(平成19)年4月から始まった仕組みです。

記録を分割するためには、原則として離婚をした翌日から2年以内に分割の申し込みをする必要があります。

2年を過ぎてしまうと、分割はできません。

ところで、離婚に際しては通常、婚姻中に形成された財産の分与を求める権利が生じます。

これを財産分与請求権といい、原則として離婚後2年以内に請求をする必要があります。

この点を踏まえ、離婚時の年金分割制度でも2年以内に分割の申し込みをすることが定められたわけです。

ところが、財産分与請求権については法律(民法)の改正が行われ、請求できる期間が離婚後2年以内から5年以内に変更されることが決まっています。

財産分与の請求が2年以内にできず、経済的に困窮するケースがあるからだそうです。

そこで、離婚時の年金分割制度についても、手続きの期限を離婚後2年以内から5年以内に変更することになったわけです。

この施策の施行は、法律の公布日である2025(令和7)年6月20日から1年以内の政令で定める日です。

ここがポイント!請求期限が伸張された離婚時の年金分割制度

民法上の財産分与請求権に関する法改正を踏まえ、離婚時の年金分割制度も離婚後5年以内に請求をする必要があることに変更された。

今回のニュースまとめ

今回は、2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法の中から、これまで解説した以外のさまざまな改正点について見てきました。

ポイントは次のとおりです。

- 障害年金・遺族年金の直近1年要件は、2035年度以前(=令和18年3月31日以前)に初診日・死亡日がある場合の特例措置とする。

- 納付猶予制度は2035年6月までの時限措置とする。

- 高齢任意加入制度の利用対象者は、1975年4月1日以前(=昭和49年度以前)生まれの者とする。

- 離婚時の年金分割制度は、離婚後5年以内に請求をする必要があることとする。

読者の皆さん、全7回の「すかっち先生の年金なるほどゼミナール 2025 年金改正特集」にお付き合いいただき、どうもありがとうございました。

猫野さん一家と一緒に考えるこの特集はかなりボリュームがありましたが、いかがだったでしょうか。

細かい改正点は他にもあるのですが、私たちと関係の深い主要項目はすべて解説していますので、ぜひ、何度も読み返して理解を深めてください。

次回からは、通常のコラムに戻ることにしましょう。

どうぞ、お楽しみに。

出典・参考にした情報源

-

-

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師