2025 年金改正特集6 家族手当・脱退一時金の見直し

どんなニュース?簡単に言うと

やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。

本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。

果たして、日本の年金はこれからどのように変わるのか。

ちょうど猫野さん一家がゼミ室に遊びに来ているので、彼らと一緒に未来の年金制度を考えてみましょう。

題して、「すかっち先生の年金なるほどゼミナール 2025 年金改正特集」。

6回目の今回は、その他の各種改正点の中から「子や配偶者の加算・加給の見直し」と「脱退一時金制度の見直し」について見ていきます。

前回までのコラムは以下を参照してください。

-

-

【2025改正特集1】200万人も!?パート・アルバイトの社会保険加入はこう増える!|みんなのねんきん

2025 年金改正特集1 社会保険の適用拡大 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、日本 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集2】在職老齢年金制度の見直しで得するのは誰?新ルール徹底解説|みんなのねんきん

2025 年金改正特集2 在職老齢年金制度の見直し どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集3】女性は不利に?男性は有利に?遺族年金の新制度を徹底解説 前編|みんなのねんきん

2025 年金改正特集3 遺族年金の見直し 前編 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集4】子供への保障大幅拡充へ!遺族年金の新制度を徹底解説 後編|みんなのねんきん

2025 年金改正特集4 遺族年金の見直し 後編 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集5】え?最高等級そんなにいるの?だから標準報酬月額はこう変わる|みんなのねんきん

2025 年金改正特集5 標準報酬月額の上限の段階的引上げ どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 ...

続きを見る

スポンサーリンク

どんなニュース?もう少し詳しく!

手厚くなる「子の加算」

2025(令和7)年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」では、以下の項目の実施が法定されています。

- 被用者保険の適用拡大

- 在職老齢年金制度の見直し

- 遺族年金の見直し

- 標準報酬月額の上限の段階的引上げ

- 私的年金の見直し

- その他の各種改正

今回は、最後の項目である『その他の各種改正』について解説をします。

今まで解説した以外のおもな改正点は、次のとおりです。

(1)子や配偶者の加算・加給の見直し

(2)脱退一時金制度の見直し

(3)障害年金・遺族年金の直近1年要件の再延長

(4)国民年金の納付猶予制度の再延長

(5)国民年金の高齢任意加入の対象拡大

(6)離婚時分割の請求期限の長期化

上記のうち本コラムでは、(1)「子や配偶者の加算・加給の見直し」と(2)「脱退一時金制度の見直し」を取り上げることにします。

初めは「子や配偶者の加算・加給の見直し」です。

「子の加算」は増額になり、「配偶者の加給」は減額になります。

はい、そうです。

チャーミーは「配偶者の加給」が気になるところでしょうが、「子の加算」から説明しますね。

ところで、「子の加算」が増額される件については、法改正特集コラムの第4回『子供への保障大幅拡充へ!遺族年金の新制度を徹底解説 後編』で、遺族年金に加算されるケースについて説明をしています。

実は、その仕組みは老齢年金や障害年金への加算でも適用されることになっており、具体的には次のとおりです。

① 3人目以降の子供の加算額を1・2人目と同額にする。

② 子供1人当りの加算額を増額する。

③「子の加算のない年金」にも加算を付ける。

これは、年金をもらいながら子育てをする人への支援を強化する目的で設けられる施策です。

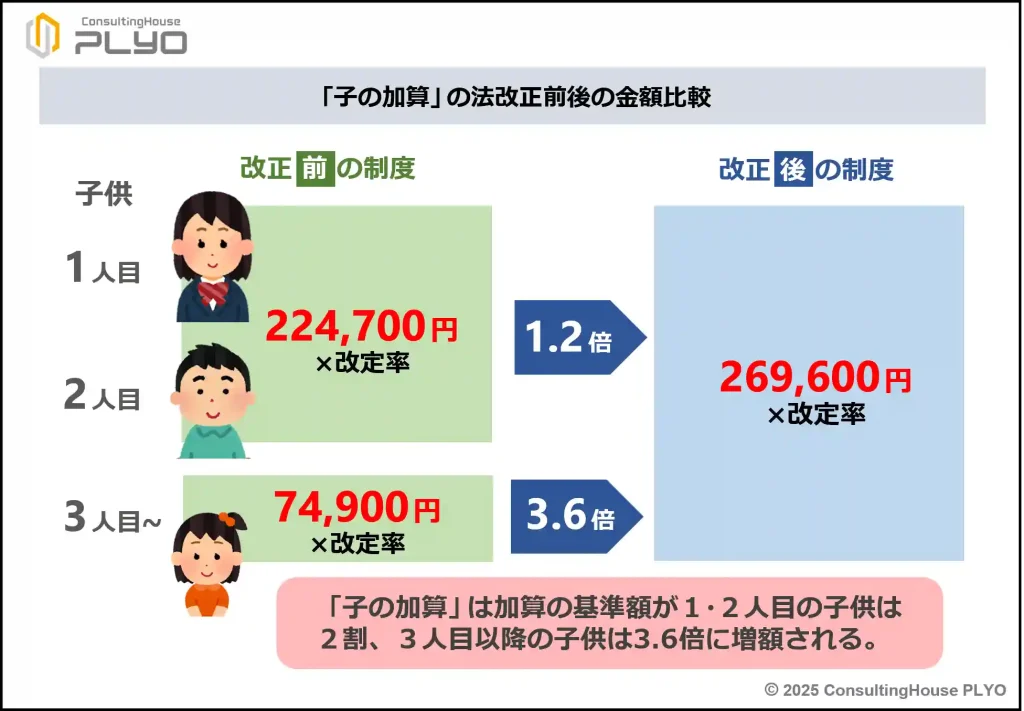

それでは、①の「3人目以降の子供の加算額を1・2人目と同額にする」から見ていきましょう。

現在、「子の加算」が行われる年金には、次のようなものがあります。

- 老齢厚生年金

- 障害基礎年金

- 遺族基礎年金

いずれの年金に付く加算も考え方は同じで、1人目と2人目の子は1人当たり「224,700円に改定率を乗じて得た額」、3人目以降の子は「74,900円に改定率を乗じて得た額」が上乗せされます。

3人目以降の子は、1・2人目の子の3分の1の金額に減ってしまいます。

そのとおりです。

現在の年金制度の子に関する加算は、国家公務員に支給する扶養手当の仕組みを参考に作られました。

年金制度の整備が行われた当時、国家公務員の扶養手当は第3子以降の金額を減額する仕組みだったため、年金でも同様の仕組みが採用されたわけです。

ところが、現在、国家公務員の扶養手当については法改正が行われ、第3子以降も第1子や第2子と同額の手当に変更されています。

そこで、年金制度でも同様の取り扱いにすることが決定したものです。

そのため、遺族年金に上乗せされる加算だけでなく、老齢年金や障害年金に上乗せされる「子の加算」も3人目以降の子が1・2人目と同額になります。

次に②の「子供1人当たりの加算額を増額する」です。

これは、老齢年金・障害年金・遺族年金に上乗せされる「子の加算」を、すべての子供について1人当たり「269,600円に改定率を乗じて得た額」に変更するという法改正です。

現在、1人目と2人目の子供の加算は「224,700円に改定率を乗じて得た額」なので、加算の基準となる金額が2割増額されます。

ホームズの言うとおり3人目以降の子供については、前述①の施策と合わせると3.6倍の金額に変わります。

①や②の施策は、すでに「子の加算」が上乗せされた年金を受け取っている人も、もちろん増額の対象とされます。

最後は③の「「子の加算のない年金」にも加算を付ける」という改正です。

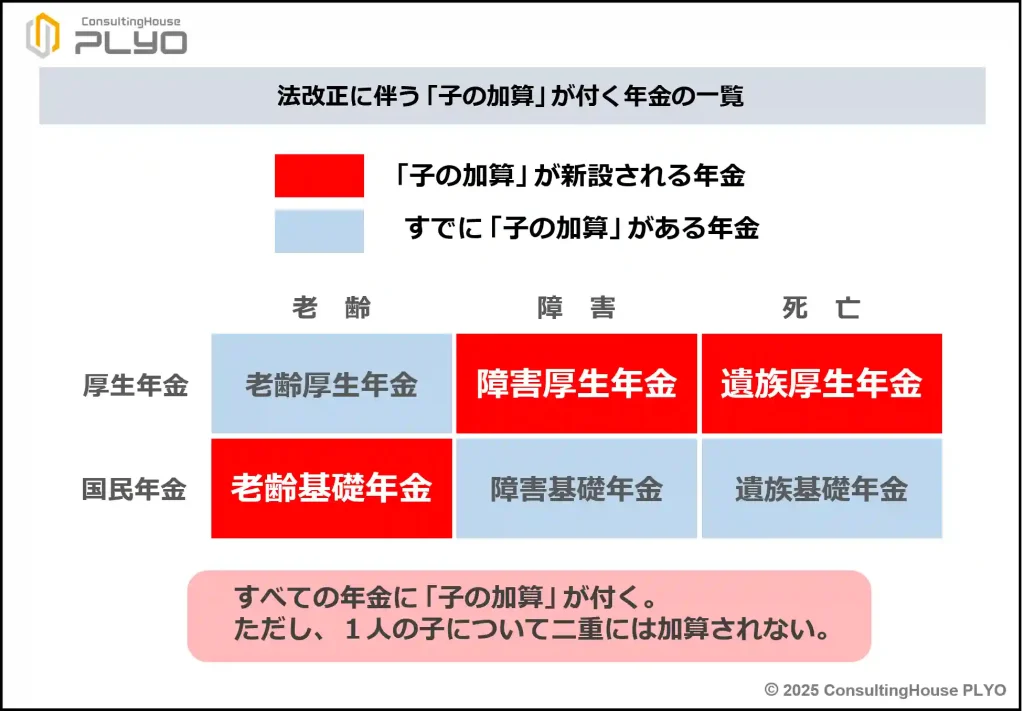

前述のとおり、現在の制度で「子の加算」が付くのは、老齢厚生年金・障害基礎年金・遺族基礎年金です。

次の3つの年金には、「子の加算」が行われていません。

- 老齢基礎年金

- 障害厚生年金

- 遺族厚生年金

しかしながら、これら3つの年金にも「子の加算」を付けることが決定しています。

その結果、老齢・障害・遺族のいずれの年金についても、国民年金側と厚生年金側の両方に「子の加算」が付くことになります。

そのため、たとえば「老齢基礎年金はもらえるが、老齢厚生年金はもらえない」など、今までであれば「子の加算」のない年金しか受け取れないケースであっても、加算が上乗せされた年金をもらえるように変わるわけです。

そうですね。

あくまで、子供1人に対しては1人分の加算しか行われません。

かりに、2つの年金に「子の加算」が付くようなケースでは、原則として厚生年金側の加算のみが行われ、国民年金側の加算は支払いが停止されることになっています。

ここがポイント!拡充される「子の加算」

「子の加算」は1人当たりの金額が出生順にかかわらず同額となり、また、2割増額もされる。さらに、現在は「子の加算」がない年金にも加算が行われる。

「配偶者の加給」は減額に

次は、「配偶者の加給」の減額について見ていきましょう。

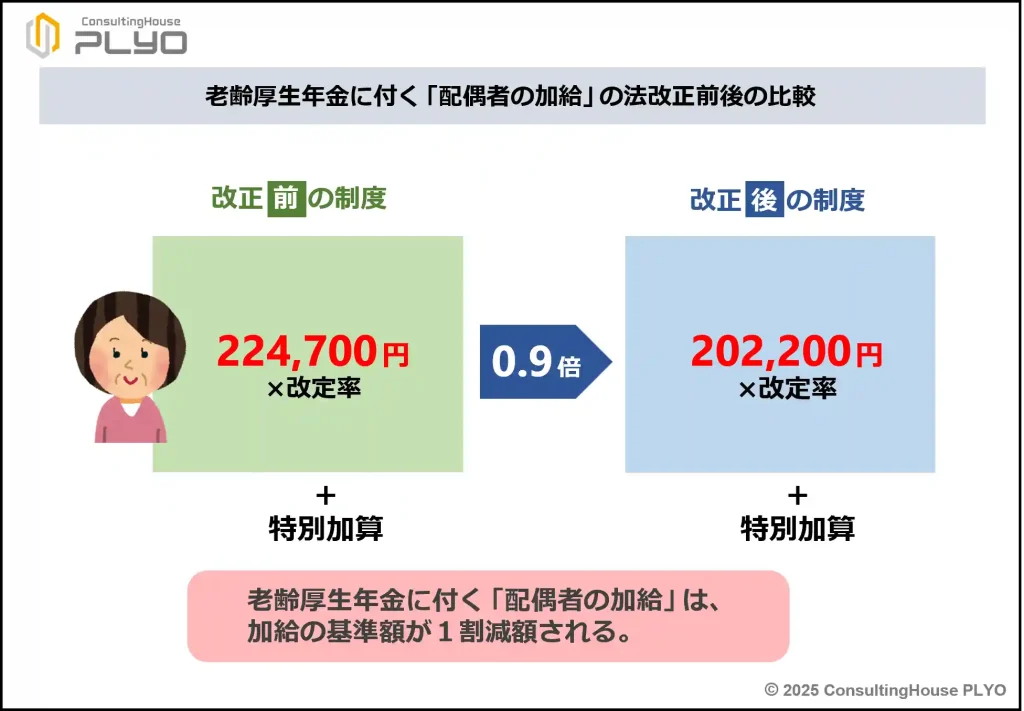

現在、配偶者加給年金が付く年金は、次のとおりです。

- 老齢厚生年金

- 障害厚生年金

このうち老齢厚生年金には、配偶者加給年金として「224,700円に改定率を乗じて得た額」が特別加算と合わせて上乗せされています。

しかしながら、今回の法改正では「202,200円に改定率を乗じて得た額」が特別加算と合わせて上乗せされることになりました。

つまり、加給の基準となる金額が224,700円から202,200円へと、1割減額されることになるわけです。

そうです。

老齢厚生年金に上乗せされる現在の配偶者加給年金は、女性の社会進出が現在ほど活発ではなかった制度整備当時、妻に年金収入が発生するまでの間の経済的負担を軽減するなどの目的で付けられたものです。

そのため、妻が年金の受け取り開始年齢である65歳になると、配偶者加給年金は役割を終えて上乗せが終了します。

ところで、最近では女性の社会進出が進んだため、夫のいる65歳前の女性が働いて収入を得ているケースも多いようです。

しかしながら、夫の老齢厚生年金に上乗せされる配偶者加給年金は、妻の年収が850万円未満である限り支払われ続けます。

結果的に、「妻にかなりの収入があるにもかかわらず、夫の年金に経済的負担を軽減するための加給が付き続ける」という矛盾が発生してしまいます。

このような事情を踏まえ、今回の減額が決定されたようです。

ただし、すでに配偶者加給年金付きの老齢厚生年金を受け取っている人は、減額されることがありません。

減額対象になるのは、今後、新規に配偶者加給年金の付いた老齢厚生年金を受け取る場合に限られています。

なお、障害厚生年金に付く配偶者加給年金は、減額の対象とはされていません。

妻の加給が付くのは夫がもらう老齢厚生年金なので、減額の影響を直接的に受けるのはチャーミーの言うとおり夫の側になります。

「子や配偶者の加算・加給の見直し」に関する施策の施行は、2028(令和10)年4月1日です。

ここがポイント!減額される老齢厚生年金の「配偶者の加給」

老齢厚生年金の「配偶者の加給」は、1割減額になる。ただし、障害厚生年金の「配偶者の加給」は減額にならない。

脱退一時金の受け取りによる不利益が解消

次は「脱退一時金制度の見直し」です。

脱退一時金は外国籍者の納めた保険料が掛け捨てにならないようにする目的で、今から30年ほど前の1995(平成7)年度から始められた制度です。

来日して日本で働く外国籍者は、通常、滞在期間があまり長くありません。

そうです。

ただし、日本で働いている間は、日本の年金制度に加入することが法律上の義務とされます。

その結果、老齢年金をもらうのに必要な加入実績を残せないまま母国に帰るという事態に陥ってしまいがちです。

いわゆる「保険料の掛け捨て状態」になってしまいます。

このような状況に対応するため、納められた保険料の一部に相当する金額を本人に戻すようにしたのが脱退一時金です。

具体的には外国籍者が日本を離れた後、年金に加入していた期間の長さに応じた金額が支払われます。

制度創設当初は、最大で3年間の保険料納付に応じた一時金をもらえる仕組みでした。

その後、一部の在留資格で日本に滞在できる上限年数が引き上げられたことなどを踏まえ、脱退一時金も2021(令和3)年度から最大で5年間の保険料納付に応じた一時金がもらえるように変更されています。

脱退一時金を受け取ると、支払い対象になった年金の加入期間は「年金に加入していなかった期間」として取り扱われます。

そのとおりです。

今回の改正では、脱退一時金について次の2点が決定しています。

① 再入国許可付きで出国した場合には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない。

② 支給上限を現行の5年から8年に引き上げる。

初めに、①の「再入国許可付きで出国した場合には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない」から見ていきましょう。

日本に働きに来た外国籍者の中には、途中で一旦、母国に帰る人もいるようです。

このような人の場合には、日本を出国するに当たり「再入国の許可」をあらかじめ取得しておくことが認められています。

この許可を得ていると、再度、日本に入国する際に手続きが簡略化されるためです。

在留資格も続けて利用できるため、日本に戻る予定のある外国籍者にとってはとても便利な制度です。

ただし、外国籍者が母国に一時帰国をしている最中に脱退一時金をもらってしまうと、困った事態が発生することがあります。

具体例で考えてみましょう。

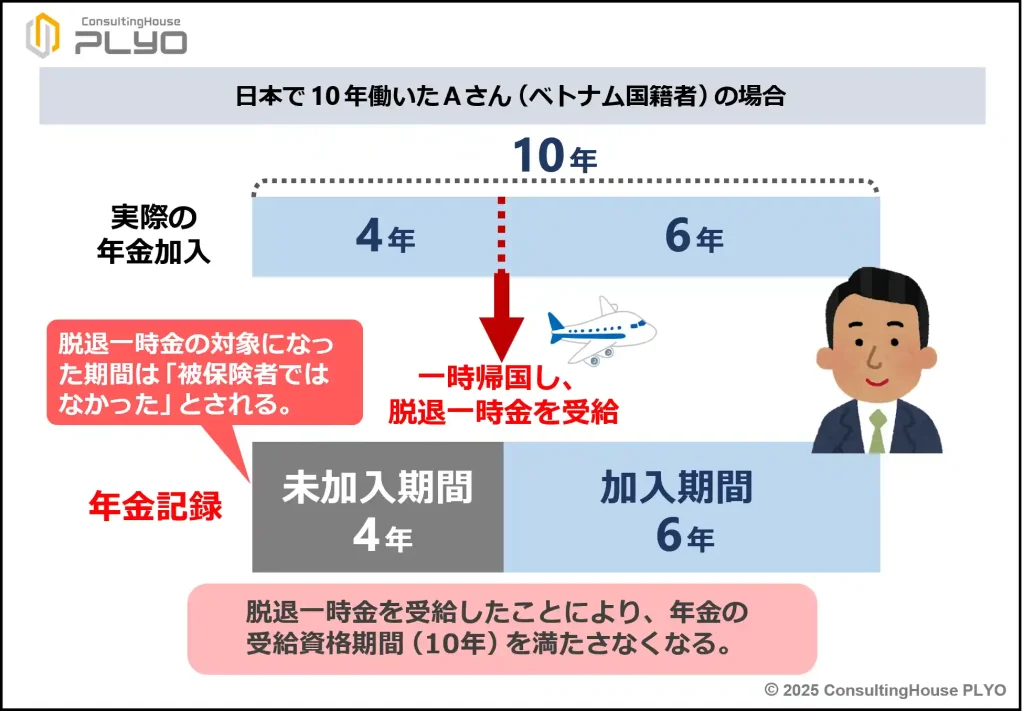

たとえば、日本で通算10年間働いたベトナム人のAさんがいるとします。

Aさんは日本で働いている最中は、もちろん日本の年金制度に加入して毎月、保険料を納めました。

そうですね。

それでは、Aさんが途中で一時帰国した場合を考えてみましょう。

もしも、Aさんが日本に滞在して4年経ったとき、再入国許可を得てベトナムに帰国し、その際に脱退一時金を受け取っていたらどうなるでしょうか。

そう、Aさんは日本の老齢年金を受け取ることができなくなります。

4年経過後に帰国して脱退一時金をもらったのですから、その4年間は日本年金機構のコンピューター内では「年金に加入していなかった期間」とされています。

その結果、Aさんの加入実績はまだ6年間しかないことになり、年金を受け取るのに必要な最低加入年数を満たしていないとされます。

一回の支払いで終わってしまう脱退一時金よりも、生涯支払われ続ける老齢年金のほうが総受け取り額が多いのが通常です。

一回の支払いで終わってしまう脱退一時金よりも、生涯支払われ続ける老齢年金のほうが総受け取り額が多いのが通常です。

つまり、Aさんは脱退一時金をもらったために、年金という “より大きな経済的利益” をみすみす手放すことになってしまうわけです。

このような状況を回避する目的で、日本に再入国する許可を得て出国した外国籍者については、許可の有効期間が切れるまでは脱退一時金を受け取れないようにすることが決まりました。

この制度変更により、外国籍者が不利益を被るのを未然に防ぐことができるものです。

この施策の施行は、法律の公布日である2025(令和7)年6月20日から4年以内の政令で定める日です。

ここがポイント!年金が受け取りやすくなる外国籍者

再入国許可付きで出国した外国籍者には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない。これにより、「脱退一時金をもらってしまったので、年金がもらえない」という不利益を回避できる。

最高額は「8年分の保険料に応じた額」に引き上げへ

次に、②の「支給上限を現行の5年から8年に引き上げる」です。

現在わが国では、一定の技能を習得した外国籍者を育成・確保する目的で、育成就労という新しい在留資格を設けることが決まっています。

この新しい資格で日本に滞在できる期間は、最大で3年間です。

また、育成就労の期間の終了後は、特定技能1号という別の在留資格に移行し最大でさらに5年間、日本に滞在することが可能です。

その結果、育成就労の在留資格が設けられると、合計で8年間日本に滞在する外国籍者が増加すると予想されます。

ところで、現在の脱退一時金制度では、支払われるのは最大で「5年間の保険料納付に応じた額」と決められています。

そのとおりです。

そこで、脱退一時金の支給の上限も、最大で「8年間の保険料納付に応じた額」に引き上げることが決定されました。

なお、本施策について具体的には、政令で措置予定とされています。

ここがポイント!8年に引き上げられる支給上限

新しい在留資格の創設に伴い、脱退一時金の支給額を最大で「8年間の保険料納付に応じた額」に引き上げる。

今回のニュースまとめ

今回は、2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法の『その他の各種改正』の中から、「子や配偶者の加算・加給の見直し」と「脱退一時金制度の見直し」について見てきました。

ポイントは次のとおりです。

- 「子の加算」は2割増額、第3子以降も同額とし、現在は加算がない年金にも加算を行う。

- 老齢厚生年金の「配偶者の加給」は、1割減額する。

- 再入国許可付きで出国した外国籍者には、一定期間は脱退一時金を支給しない。

- 脱退一時金の支給上限は、8年に引き上げる。

6月から始まった法改正特集も、いよいよ次回が最終回です。

最後は、今回解説した以外の『その他の各種改正』を見ることにしましょう。

どうぞ、お楽しみに。

出典・参考にした情報源

-

-

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師