2025 年金改正特集4 遺族年金の見直し 後編

どんなニュース?簡単に言うと

やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。

本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。

果たして、日本の年金はこれからどのように変わるのか。

ちょうど猫野さん一家がゼミ室に遊びに来ているので、彼らと一緒に未来の年金制度を考えてみましょう。

題して、「すかっち先生の年金なるほどゼミナール 2025 年金改正特集」。

4回目の今回は『遺族年金の見直し』の後編として、前回の続きを見ていきます。

前回までのコラムは以下を参照してください。

-

-

【2025改正特集1】200万人も!?パート・アルバイトの社会保険加入はこう増える!|みんなのねんきん

2025 年金改正特集1 社会保険の適用拡大 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、日本 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集2】在職老齢年金制度の見直しで得するのは誰?新ルール徹底解説|みんなのねんきん

2025 年金改正特集2 在職老齢年金制度の見直し どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集3】女性は不利に?男性は有利に?遺族年金の新制度を徹底解説 前編|みんなのねんきん

2025 年金改正特集3 遺族年金の見直し 前編 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、 ...

続きを見る

スポンサーリンク

どんなニュース?もう少し詳しく!

子供支援に重きを置く国民年金

2025(令和7)年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」では、以下の項目の実施が法定されています。

- 被用者保険の適用拡大

- 在職老齢年金制度の見直し

- 遺族年金の見直し

- 標準報酬月額の上限の段階的引上げ

- 私的年金の見直し

- その他の各種改正

前回は3番目の『遺族年金の見直し』のうち、「60歳未満の配偶者が受給する遺族厚生年金」の内容を解説しました。

今回は、『遺族年金の見直し』に関する残りの改正点を取り上げます。

改正内容の話に入る前に、「国民年金の遺族基礎年金はどのようなときにもらえるのか」を整理してみましょう。

現在の制度で遺族基礎年金をもらえるのは、

- 子供を養う夫や妻が配偶者に先立たれた場合

- 子供が親を失った場合

のいずれかです。

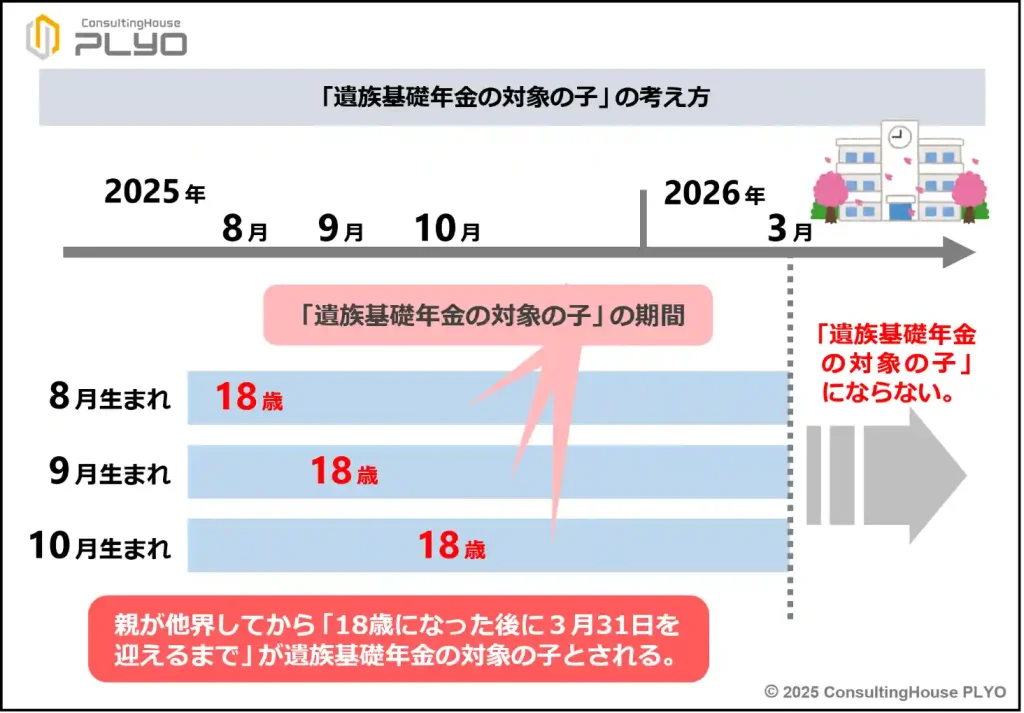

ただし、子供は何歳でもよいわけではなく、親が他界してから「18歳になった後に3月31日を迎えるまで」が遺族基礎年金の対象になる期間とされます。

たとえば、今年(2025年)の8月に18歳になった子供の場合には、来年(2026年)の3月31日までが遺族基礎年金の対象の子供とされます。

今年(2025年)の9月に18歳になった子も、同年10月に18歳になった子も、等しく来年(2026年)の3月31日までが遺族基礎年金の対象です。

そのとおりです。

このような子供のことを「18歳になった年度の3月31日までにある子」とか「18歳到達年度の末日までの子」などと呼んだりします。

ただし、子供が国民年金の障害年金をもらえるような障害を抱えている場合には、20歳になる前まで遺族基礎年金の対象とされます。

配偶者が亡くなっても、子供がいなければ遺族基礎年金は支払い対象になりません。

もともと国民年金の死亡に関する年金は、「母子家庭を支援する年金」「母子家庭に準ずる家庭を支援する年金」「親を亡くした遺児を支援する年金」が別々に設けられていました。

つまり、子供を支援することに主眼が置かれていたわけです。

それらの制度が統合され、現在の遺族基礎年金ができています。

このような事情から、遺族基礎年金を受け取るには、対象になる子がいることが条件とされます。

そうですね。

従って、子供のいない夫婦が配偶者と死別しても、遺族厚生年金とは異なり遺族基礎年金はもらうことができません。

ここがポイント!現在の遺族基礎年金の支給対象

現在の遺族基礎年金は「子供を養う夫や妻が配偶者に先立たれた場合」「子供が親を失った場合」に支給されるが、子供がいない夫婦の一方が他界しても支給対象にならない。

遺族基礎年金は子供がもらいやすくなる

今回の制度改正では、子供が国民年金の遺族基礎年金をもらいやすくなる変更が行われています。

実は、現在の仕組みでは、子供は親が他界しても必ず遺族基礎年金をもらえるわけではありません。

「一緒に暮らす親がいるときは、子供への遺族基礎年金は支払いを停止する」というルールが定められています。

親が生活の面倒を見てくれるからです。

具体例で考えてみましょう。

30歳代のA子さんは専業主婦で、同世代の夫である自営業のB男さんと小学生の子供C子ちゃんとの3人暮らしです。

ある日、B男さんは不慮の事故に遭い、他界してしまいました。

この場合、遺族基礎年金は誰に支払われるでしょうか。

実は、この場合に遺族基礎年金が支払われるのは、A子さんに対してだけになります。

もちろん、お父さんを失ったC子ちゃんにも遺族基礎年金をもらう権利は発生するのですが、親であるA子さんと暮らしているのでC子ちゃんに対する遺族基礎年金の実際の支払いは行われません。

親が遺族基礎年金をもらっているときは、その子供に対する支払いは停止されるわけです。

そのとおりです。

ところで、親を失った子供のなかには、その後に「遺族基礎年金をもらえない親」と暮らすケースも存在します。

この場合も現在の制度では、「一緒に暮らす親がいるときは、子供への遺族基礎年金は支払いを停止する」というルールにより、子供への支払いは行われません。

このようなケースで子供に遺族基礎年金を支払うようにしようというのが、今回の法改正の内容です。

代表的なケースは親が再婚をした場合です。

先ほどの事例で考えてみましょう。

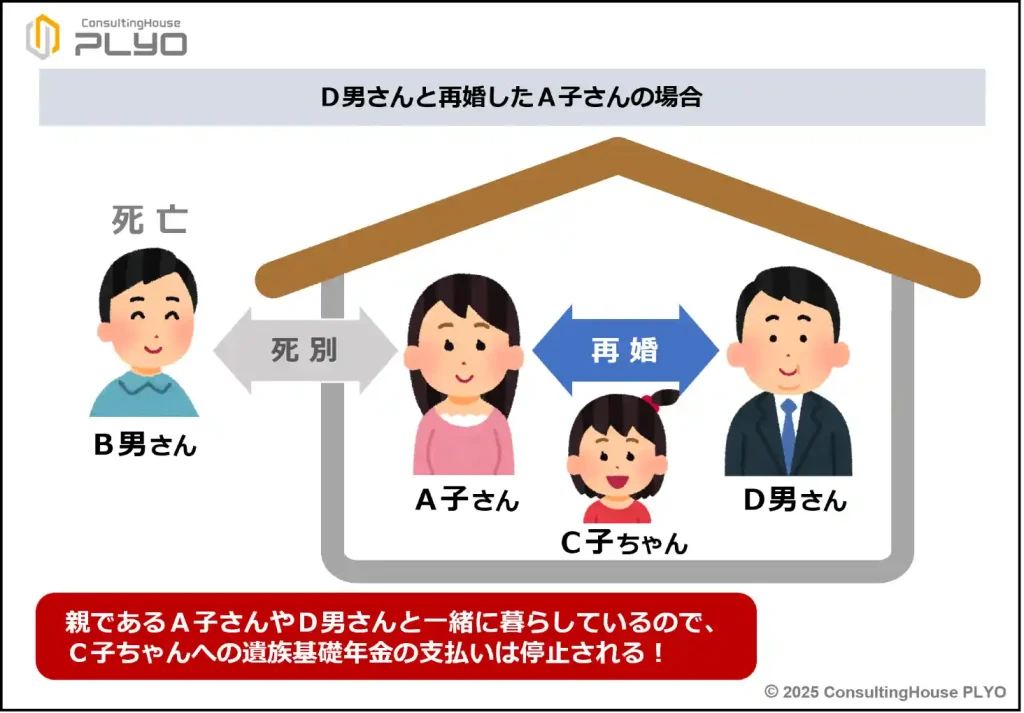

夫であるB男さんの他界後、A子さんは縁あってD男さんと再婚をしました。

現在は、A子さんとD男さん、C子ちゃんの3人暮らしです。

この場合、A子さんは再婚をしたので、遺族基礎年金を受け取る権利がなくなります。

もちろん、D男さんにも遺族基礎年金を受け取る権利はありません。

C子ちゃんも遺族基礎年金をもらえません。

親であるA子さんやD男さんと一緒に暮らしているので、「一緒に暮らす親がいるときは、子供への遺族基礎年金は支払いを停止する」というルールが適用されるからです。

その結果、B男さんが亡くなったことによる年金制度からの生活支援が、一切、行われていない状態になります。

その結果、B男さんが亡くなったことによる年金制度からの生活支援が、一切、行われていない状態になります。

このようなケースで、C子ちゃんが遺族基礎年金をもらえるようにしようというのが、今回の法改正の内容というわけです。

ここがポイント!子に生計同一の父母がいる場合の遺族基礎年金

親を失った子に「生計を同じくする、遺族基礎年金をもらえない父母」がいても、法改正により子に対する遺族基礎年金の支給は停止されなくなる。

「祖父母の養子になった子」なども遺族基礎年金をもらえる

それでは、さらに3つの事例を紹介しましょう。

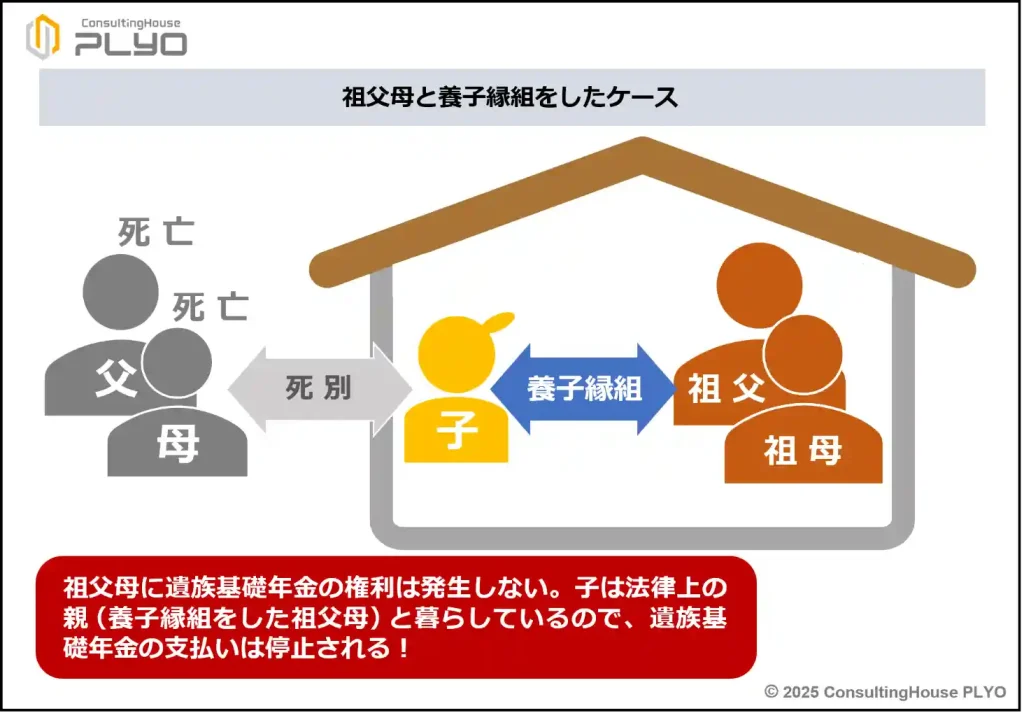

■ 祖父母の養子になった場合

子供の両親はともに他界してしまった。そのため、祖父母が残された子と養子縁組をし、引き取って育てている。

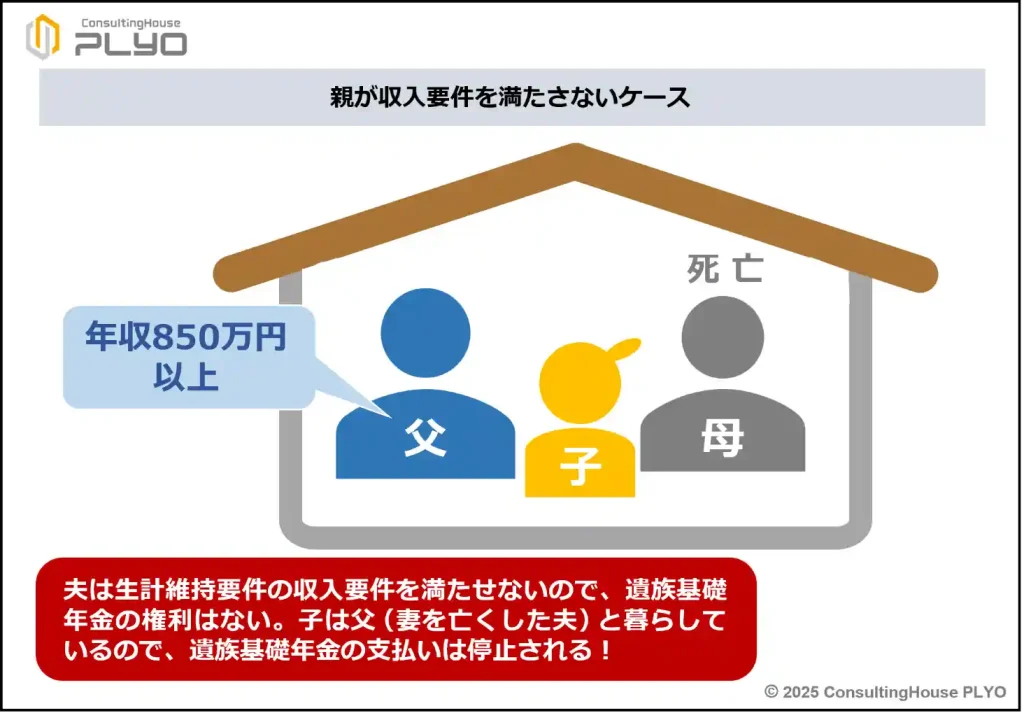

■ 親が収入要件を満たさない場合

妻が死亡して夫と子が残された。残された夫は年収が850万円以上あるため、遺族基礎年金をもらえない。

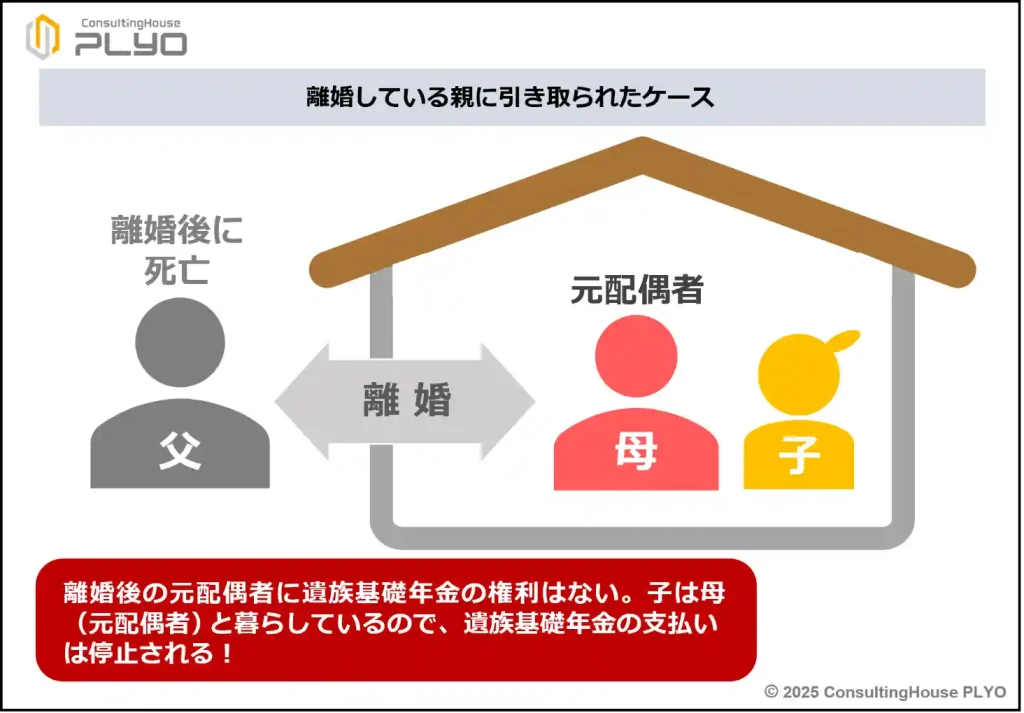

■ 離婚している親に引き取られた場合

両親が離婚し、子供は夫に引き取られて生活をしていた。しかしながら、その後に夫が亡くなったため、元妻が子供を引き取って育てることにした。

これらのケースは、現在の制度ではすべて「一緒に暮らす親がいるときは、子供への遺族基礎年金は支払いを停止する」というルールが適用され、支払いが行われません。

これらのケースは、現在の制度ではすべて「一緒に暮らす親がいるときは、子供への遺族基礎年金は支払いを停止する」というルールが適用され、支払いが行われません。

しかしながら、今回の法改正により、遺族年金の見直しに関する改正が施行になる2028(令和10)年4月1日からは、上記のようなケースでも子供に対する支給停止を行わないことが決定しています。

ここがポイント!子への遺族基礎年金の支給停止が行われなくなるケース

2028年4月1日以降は「親が再婚をした」「祖父母の養子になった」「親が収入要件を満たさない」「離婚している親に引き取られた」などのケースでも、子が遺族基礎年金を受給できる。

手厚くなる「子の加算」

親を失った子供に対する制度の拡充は、他にも次の3つの施策が行われます。

① 3人目以降の子供の加算額を1・2人目と同額にする。

② 子供1人当たりの加算額を増額する。

③ 遺族厚生年金にも子の加算を付ける。

順番に見ていきましょう。

初めに、①の「3人目以降の子供の加算額を1・2人目と同額にする」です。

現在、法律上定められた遺族基礎年金の子の加算額は、1人目と2人目の子は1人当たり「224,700円に改定率を乗じて得た額」、3人目以降の子は「74,900円に改定率を乗じて得た額」です。

3人目以降の子は、1・2人目の子の3分の1の金額に減ってしまいます。

実は、現在の年金制度の子に関する加算は、国家公務員に支給する扶養手当の仕組みを参考に作られています。

年金制度を整備した当時、国家公務員の扶養手当は第3子以降の手当額を減額する仕組みだったため、年金でも同様の仕組みが採用されました。

しかしながら、現在は法改正によって国家公務員の扶養手当は、第3子以降も第1子や第2子と同額の手当に変更されています。

そこで、年金制度でも同様の取り扱いにすることが決定したわけです。

次に②の「子供1人当たりの加算額を増額する」です。

これは、子の加算額を全ての子供について1人当たり「269,600円に改定率を乗じて得た額」に変更するという法改正です。

現在の金額が1人目と2人目の子供は「224,700円に改定率を乗じて得た額」ですから、加算の基準となる金額が2割増額されることになります。

3人目以降の子供は、前述①の施策と合わせると3.6倍の金額に変更されます。

厚生労働省では、参考までに仮に2024(令和6)年度であれば、子供1人当たりの加算額は281,700円になると説明しています。

同年度の実際の加算額は子ども2人目までは1人当たり 234,800円でしたので、子供1人につき46,900円増額されることになります。

最後は③の「遺族厚生年金にも子の加算を付ける」という改正です。

現在の制度では、遺族年金に関する子の加算は遺族基礎年金のみに付くことになっています。

しかしながら、「遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方に子の加算を付ける」という制度変更が決定しています。

残念ながらそうではありません。

その場合は、遺族基礎年金に付く子の加算が支払いをストップされてしまいます。

加算は遺族厚生年金側だけに付き、2重には支払われません。

なお、子の加算の拡充に関する法改正も遺族年金の他の改正事項と同様、2028(令和10)年4月1日に施行されます。

ここがポイント!手厚くなる遺族年金の子の加算

1・2人目の子に対する加算は2割増額され、3人目以降の子も同額に変更される。また、遺族厚生年金にも子の加算が付くようになる。

遺族厚生年金をもらえても老齢年金の繰下げが可能に

『遺族年金の見直し』に関する法改正の解説も、いよいよ次でおしまいです。

最後は、「遺族厚生年金をもらえる場合も、老齢年金の繰下げ受給をできるようにする」という改正です。

現在の制度では遺族厚生年金をもらえる人は、自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り下げて受け取ることが認められていません。

遺族厚生年金をもらいながら自分の老齢年金を繰り下げて増額できるのは、公的な制度としては「過剰な保障である」と考えるためでしょう。

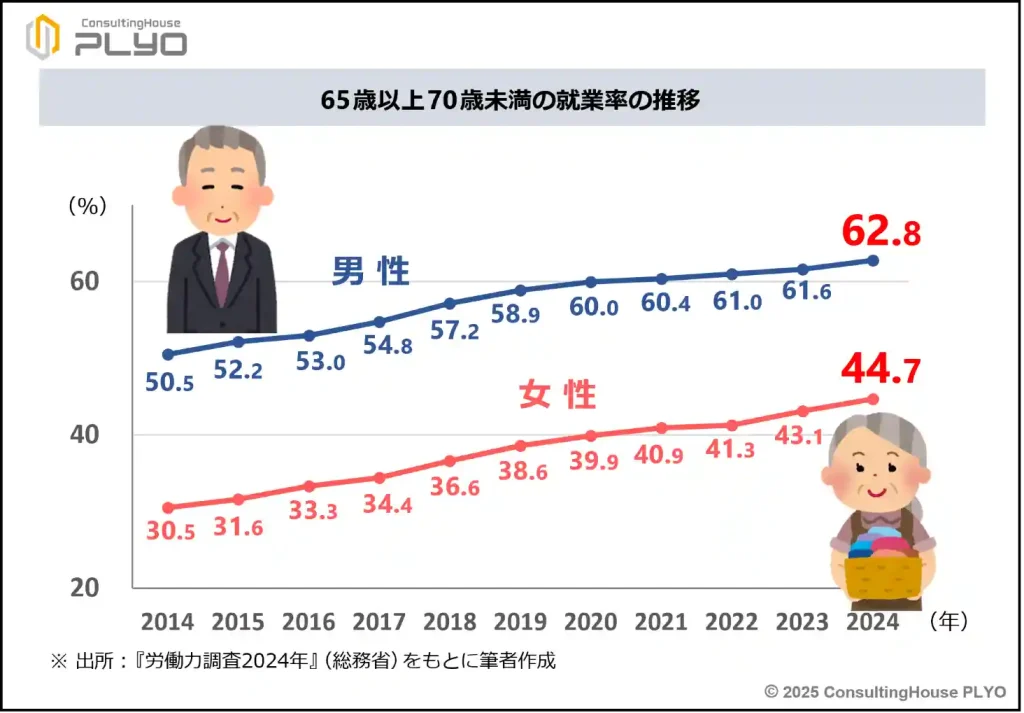

ところで、近年では高齢になっても働きに出る人が少なくありません。

65歳以上の人の就業率は上昇傾向にあり、とりわけ65歳以上70歳未満の男性の場合には6割以上にも達しています(労働力調査2024年/総務省)。

高齢期の収入の増額に対する必要性が、上昇傾向にあるといえるのではないでしょうか。

高齢期の収入の増額に対する必要性が、上昇傾向にあるといえるのではないでしょうか。

そこで、「年金を増やしたい」というニーズを阻害しないため、年金増額の手段である繰下げ受給制度の利用をしやすくすることになったものです。

従って、老齢基礎年金については、遺族厚生年金をもらっていても繰り下げて受け取ることが可能になります。

そのため、遺族厚生年金で日々の基本的な生活費を賄いつつ、老齢基礎年金の受け取りを延期して貯金に利息が付くかのように増やすなどということが可能になります。

一方、老齢厚生年金も繰り下げて受け取ることは可能になるのですが、仕組みが少し異なります。

老齢厚生年金の場合には、「遺族厚生年金をもらう手続きをしていないこと」を条件に繰下げ受給が可能とされました。

すでに遺族厚生年金を受け取っていたりすれば、法改正後であっても老齢厚生年金の受け取りを延期して増額することはできません。

この改正が実施されるのも2028(令和10)年4月1日からなので、同日以降に65歳になる人が対象とされます。

具体的には、1963(昭和38)年度以降生まれの人(1963年4月2日以降生まれの人)から適用される制度になります。

ここがポイント!遺族厚生年金をもらえる人の老齢年金の繰下げ受給

2028年4月1日からは、遺族厚生年金の受給権のある人が老齢年金の繰下げをできる。ただし、老齢厚生年金の繰下げについては、遺族厚生年金の請求をしていないことが条件とされる。

今回のニュースまとめ

今回は2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法の中から、『遺族年金の見直し』のうち「子供に関する給付の拡充」などについて見てきました。

ポイントは次のとおりです。

- 現行制度では、遺族基礎年金は「子供を養う夫や妻が配偶者に先立たれた場合」「子供が親を失った場合」に支給される。

- 親を失った子に「生計を同じくする、遺族基礎年金をもらえない父母」がいても、法改正により子に対する遺族基礎年金の支給は停止されなくなる。

- 2028年4月1日以降は「親が再婚をした」「祖父母の養子になった」「親が収入要件を満たさない」「離婚している親に引き取られた」などのケースでも、子が遺族基礎年金を受給できる。

- 1・2人目の子に対する加算は2割増額され、3人目以降の子も同額に変更される。また、遺族厚生年金にも子の加算が付くようになる。

- 2028年4月1日からは、遺族厚生年金の受給権のある人が老齢年金の繰下げをできる。ただし、老齢厚生年金の繰下げは、遺族厚生年金の請求をしていないことが条件になる。

法改正特集の5回目となる次回は、『標準報酬月額の上限の段階的引上げ』と『私的年金の見直し』について解説します。

どうぞ、お楽しみに。

出典・参考にした情報源

-

-

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp

-

-

遺族厚生年金の見直しについて

www.mhlw.go.jp

訂正

2025年11月23日「手厚くなる「子の加算」」項目に誤った記載がありました。訂正してお詫びいたします。

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師