どんなニュース?簡単に言うと

まもなく2022 年 10 月。

このタイミングで年金制度の様々な改正が行われることは、別のコラムでまとめました。

-

-

改正法の施行まで残り1カ月 年金の2022年10 月改正まとめ|みんなのねんきん

どんなニュース?簡単に言うと 2022(令和4)年4月は在職老齢年金制度の改正など、主に「年金の受け取りルール」の制度改正が行われました。 これに続き同年 10 月からは、「年金の加入ルール」を中心 ...

続きを見る

この改正項目中、「育児休業中の保険料免除の見直し」について、今回は詳しく掘り下げて検証します。

改正により、どのような影響が出るのかを具体的な事例を用いて確認しましょう。

「せっかく休みを取ったのに社会保険の保険料が免除されなかった」こんな落とし穴に落ちないよう、これから育休取得予定なら必見です!

メモ

育児休業を取ることで社会保険料が免除されますが、休業中も保険料を納めたのと同じ扱いをされます。つまり、この間休んでいても将来受け取れる老後の年金額は増えるので“育休免除”を使わない手はありません。

スポンサーリンク

どんなニュース?もう少し詳しく!

原則は「月末に育児休業を取るとその月の保険料が免除」

初めに、育児休業に対する厚生年金などの保険料免除について、原則ルールを確認しましょう。

保険料が免除になる期間は、厚生年金保険法第 81 条の2第1項に「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」と記されています。

法律の文章なので、表現が回りくどくて分かりづらいですね。

それでは、具体例で考えてみましょう。

まず、保険料の免除の始まりは、この文章の前半部分にある「育児休業等を開始した日の属する月」からです。

言い換えると、「育児休業を開始した月」からとなります。

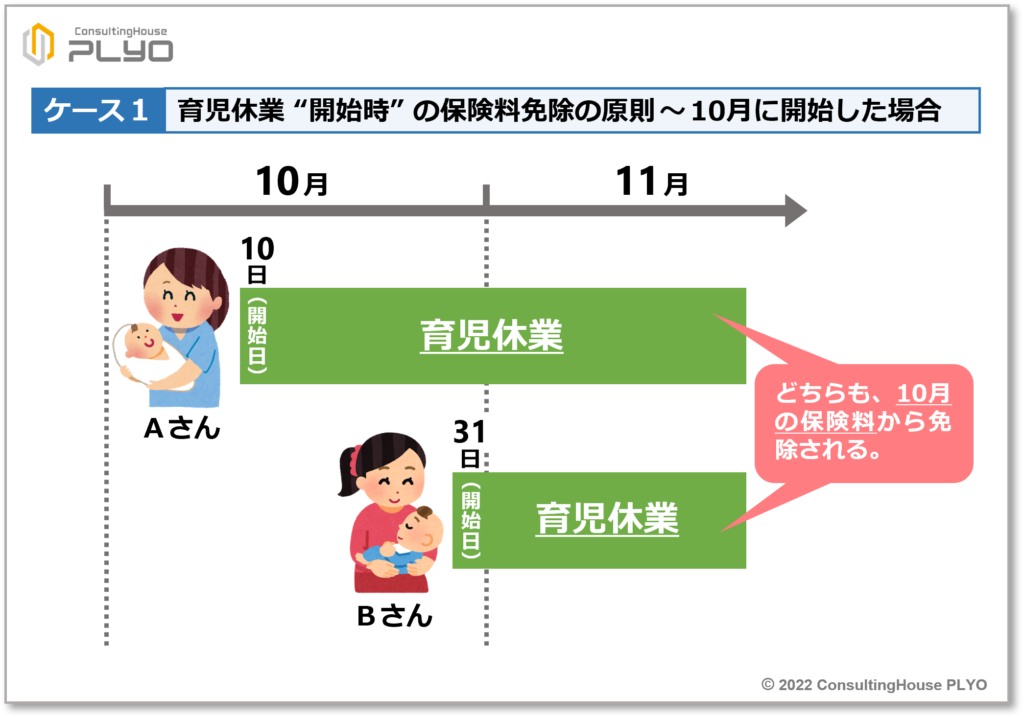

例えば、育児休業を 10 月 10 日に始めた社員と 10 月 31 日に始めた社員がいるとします。

この場合、「育児休業を開始した月」はどちらも 10 月です。

従って、2人とも 10 月から保険料の免除が始まることになります。

なお、年金制度には“日割り”という考え方が存在しないため、免除になるのは必ず 1 カ月分の保険料と決められています。

従って、育児休業を 10 月 10 日に始めた社員はもちろん、10 月 31 日に始めた社員も、最初に 10 月の保険料 1 カ月分が免除されることになります。

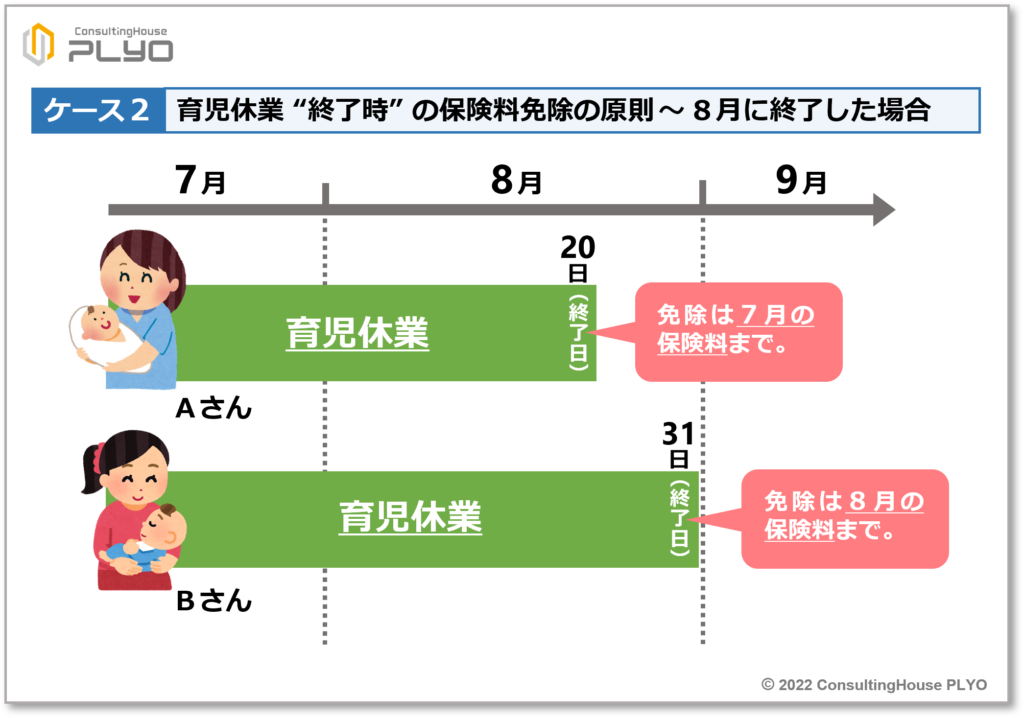

次に、保険料の免除の終わりについて見てみましょう。

免除の終わりは、前述の文章の後半部分にある「その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月」までとされています。

この表現は非常に分かりづらいので、順を追って考えてみましょう。

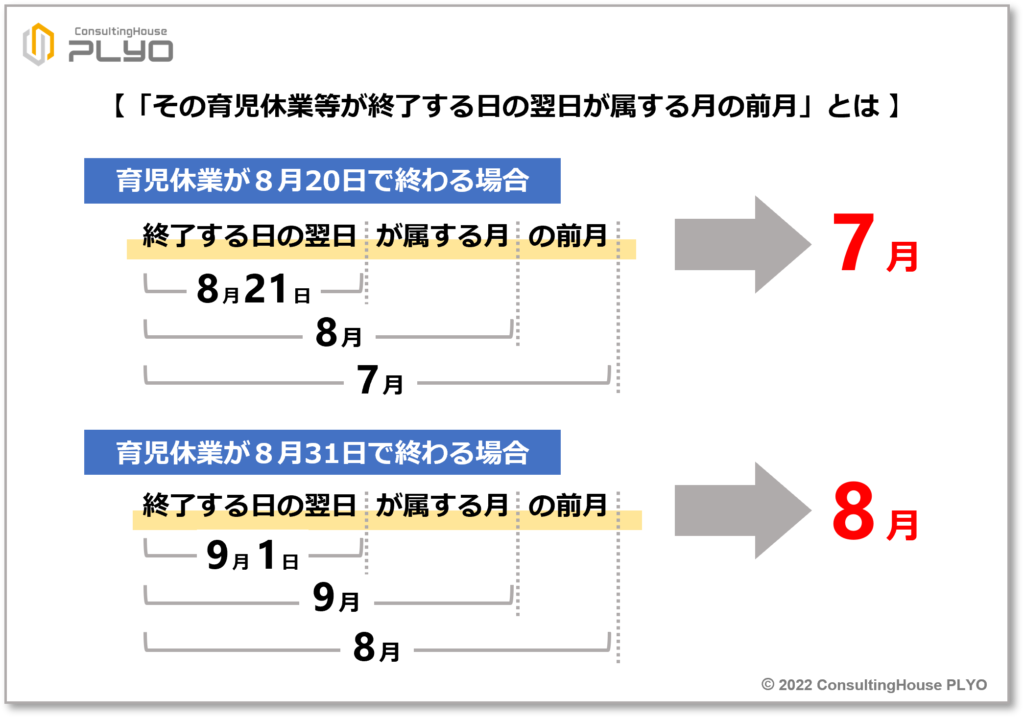

例えば、育児休業が8月 20 日で終わる社員がいるとします。

この場合、「その育児休業等が終了する日の翌日」は8月 21 日になります。

8月 21 日が「属する月」は8月であり、「その前月」は7月です。

従って、育児休業が8月 20 日で終わる場合には、7月の保険料までが免除になります。

これに対し、育児休業が8月 31 日で終わるケースはどうでしょうか。

この場合、「その育児休業等が終了する日の翌日」は9月1日になります。

9月1日が「属する月」は9月であり、「その前月」は8月です。

従って、育児休業が8月 31 日で終わるケースでは、8月の保険料までが免除されることになります。

どちらも育児休業は8月に終了しているのですが、前者は7月まで保険料が免除、後者は8月まで免除となり、免除される期間が異なります。

以上から、育児休業中の保険料免除制度には「月末に育児休業を取るとその月の保険料は免除になり、月末に育児休業を取らないとその月の保険料は免除にならない」という特徴があるといえます。

ここがポイント! 育児休業中の保険料免除制度の原則ルール

育児休業中は「月末に育児休業を取るとその月の保険料が免除になる」のが原則である。

“給料の保険料”は「同月中の 14 日以上の育児休業」でも免除に

前述の原則ルールに加え、2022(令和4)年 10 月からは、育児休業中の保険料免除制度に次の2つのルールが追加されます。

- “給料に対する保険料”は「同月中に 14 日以上の育児休業を取得した場合」も新たに免除対象とする。

- “ボーナスに対する保険料”は「育児休業の期間が1カ月を超える場合」のみを免除対象とする。

以上のルールは、どちらも短期間の育児休業に関するルールです。

それでは、1の「“給料に対する保険料”は「同月中に 14 日以上の育児休業を取得した場合」も新たに免除対象とする」から見ていきましょう。

前述のとおり、2022(令和4)年9月までの保険料免除制度には「月末に育児休業を取るとその月の保険料は免除になり、月末に育児休業を取らないとその月の保険料は免除にならない」という特徴がありました。

そのため例えば、男性社員が妻の出産に合わせて短期間の育児休業を取得する場合に、同じ日数の育児休業を取得したのにもかかわらず、育児休業が月末にかかっているか否かで保険料が免除になるケースとならないケースが発生してしまいました。

このような問題を解消するため、月末の育児休業の取得状況にかかわらず休業が一定日数以上であれば、その月の“給料に対する保険料”を免除する新しいルールが追加されることになったわけです。

具体的には、同月中に 14 日以上の育児休業が取得されていれば、仮にその育児休業の中に月の末日が含まれていなかったとしても、“給料に対する保険料”が免除されることになります。

これを「14 日要件」などと呼ぶようです。

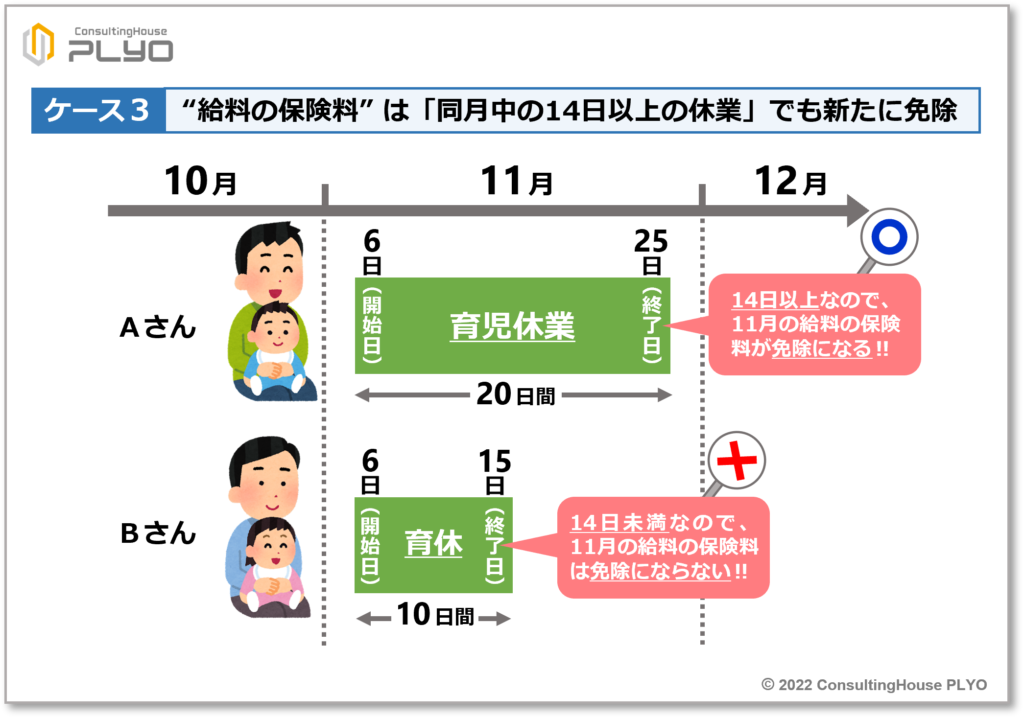

例えば、男性社員が妻の出産日以後、11 月6日から同月 25 日までの 20 日間の育児休業を取得したとします。

この場合、11 月末日に育児休業を取得していないため、原則ルールに当てはめれば 11 月の保険料は免除になりません。

しかしながら、同月中に 14 日以上の休業を取得しているので、2022(令和4)年 10 月からは 11 月に支払われる給料の保険料が免除されることになります。

ただし、仮にこのケースで育児休業が 11 月6日から同月 15 日までの 10 日間しか取得されなかった場合には、同月中の育児休業が 14 日以上にならないため、11 月に支払われる給料の保険料は免除になりません。

新設された 14 日要件は、「前月から引き続いて今月も育児休業をしている」というように、休業の開始日と終了日の月が異なるケースでは適用されません。

その場合は原則ルールに則り、月の末日に休業を取得しているか否かで免除が判断されることになります。

また、育児休業の日数が 14 日以上かどうかは、休業の開始日から終了日までの日数で判断されますが、その間にある土曜日・日曜日・祝日なども含んだ日数で判定されます。

土曜日・日曜日・祝日などの日数を差し引いて「14 日要件を満たすか」を判断するわけではありませんので、間違わないように注意が必要です。

なお、この法改正は、2022(令和4)年 10 月1日以後に開始した育児休業から対象とされます。

ここがポイント! 法改正①“給料の保険料”が新たに免除になるケース

法改正後の“給料に対する保険料”は「月末に育児休業を取得した場合」に加え、「同月中に 14 日以上の休業を取得した場合」も免除になる。

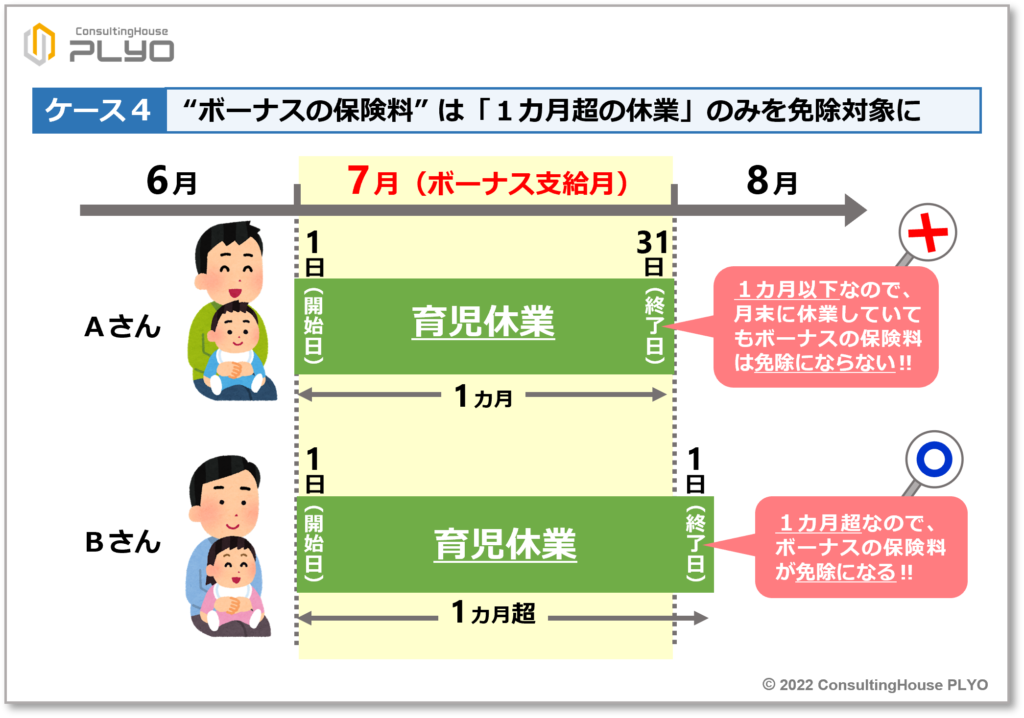

“ボーナスの保険料”は「育児休業が1カ月を超える場合」のみを免除

次は、2の「“ボーナスに対する保険料”は「育児休業の期間が1カ月を超える場合」のみを免除対象とする」を見ていきましょう。

元来、ボーナス支給月の末日に育児休業を取得していると、その月の“給料に対する保険料”と“ボーナスに対する保険料”の両方が免除されました。

仮に、ボーナス支給月の末日に1日だけ育児休業を取得したとしても、給料とボーナスの両方の保険料を納めなくて済むのが 2022(令和4)年9月までの制度の仕組みです。

そのため、短期間の休業しか取得できない男性社員の場合には、ボーナスの支給に合わせて短い育児休業を申請するケースも少なくないようです。

しかしながら、このような育児休業は、「育児を目的とした休業」というよりも「“ボーナスの保険料”を納付しないための休業」であり、法律の趣旨から乖離した行為とも考えられます。

そこで、上記のような制度利用に一定の制限をかけるため、2022(令和4)年 10 月からは“ボーナスに対する保険料”は「育児休業の期間が1カ月を超える場合」のみを免除対象とすることに変更されます。

つまり、仮にボーナス支給月の末日に育児休業を取得したとしても、休業期間が 1 カ月以下の場合には“ボーナスに対する保険料”は免除されなくなるわけです。

具体例で考えてみましょう。

例えば、ボーナスが支給された7月に1日から 31 日までの 1 カ月間、育児休業を取得した社員がいるとします。

この場合、2022(令和4)年9月までのルールであれば、7月末日に育児休業を取得しているので、7月は“給料に対する保険料”と“ボーナスに対する保険料”の両方が免除になります。

しかしながら、育児休業の期間が 1 カ月を超えていないので、2022(令和4)年 10 月からのルールでは“ボーナスに対する保険料”は免除になりません。

その結果、7月はボーナス支給月であるにもかかわらず“給料に対する保険料”しか免除されないことになります。

これに対し、ボーナスが支給された7月の1日から翌月の8月1日まで、育児休業を取得した社員がいたらどうでしょうか。

この社員の場合には休業の期間が 1 カ月を超えているので、2022(令和4)年 10 月からのルールでも、7月は“給料に対する保険料”と“ボーナスに対する保険料”の両方が免除されます。

育児休業の期間が 1 カ月を超えるかどうかは休業の日数で判断するのではなく、暦(こよみ)で判断されます。

暦で判断する場合には「“翌月の同じ日にち”を迎えると 1 カ月を超える」と考えるのが原則です。

例えば、7月5日から育児休業を取得した場合、“翌月の同じ日にち”である8月5日まで休業すると1カ月を超えることになり、“ボーナスに対する保険料”は免除となります。

これに対し、7月5日から8月4日までの育児休業では、“翌月の同じ日にち”よりも前に休業を終えているので1カ月を超えてはおらず、“ボーナスに対する保険料”は免除になりません。

なお、上記法改正も、2022(令和4)年 10 月1日以後に開始した育児休業から対象とされます。

ここがポイント! 法改正②“ボーナスの保険料”が免除になるケース

法改正後の“ボーナスに対する保険料”は「1カ月を超える育児休業」では免除になるが、「1カ月以下の育児休業」では免除にならない。

短期間の育児休業を保険料免除に結び付けるポイント

最後に、今回の法改正を踏まえ、短期間の育児休業を取得する社員が厚生年金などの保険料の免除を受けるポイントを整理しましょう。

初めに、短期間の育児休業で“給料に対する保険料”の免除を受けるには、休業を取得する際に次のどちらか一方を行うことが必要です。

1.休業の中に「月の末日」を含める。

2.同月中の休業日数を「14 日以上」にする。

最初のポイントは、休業の中に「月の末日」を含めることです。

休業期間中に「月の末日」が含まれている限り、休業日数は少なくても“給料に対する保険料”は免除になるからです。

例えば、11 月 25 日から同月 29 日までの5日間の育児休業を取得する場合では、11 月に支払われる給料の保険料は免除になりません。

しかしながら、休業を 1 日延ばして 11 月 30 日までの6日間の育児休業にすることが可能であれば、休業期間中に「月の末日」が含まれるため、11 月に支払われる給料の保険料が免除されることになります。

また、同月中の休業日数を「14 日以上」にすることでも、短期間の育児休業を“給料に対する保険料”の免除に結び付けることが可能です。

月末に育児休業を取得できなくても、同じ月の中で休業日数が「14 日以上」であれば“給料に対する保険料”は免除になるからです。

なお、短期間の育児休業しか取得できない場合に、「休業に月の末日を含めること」と「同月中の休業日数を 14 日以上にすること」のどちらが可能かはケースバイケースですので、より実現しやすい休業方法を選択できるとよいでしょう。

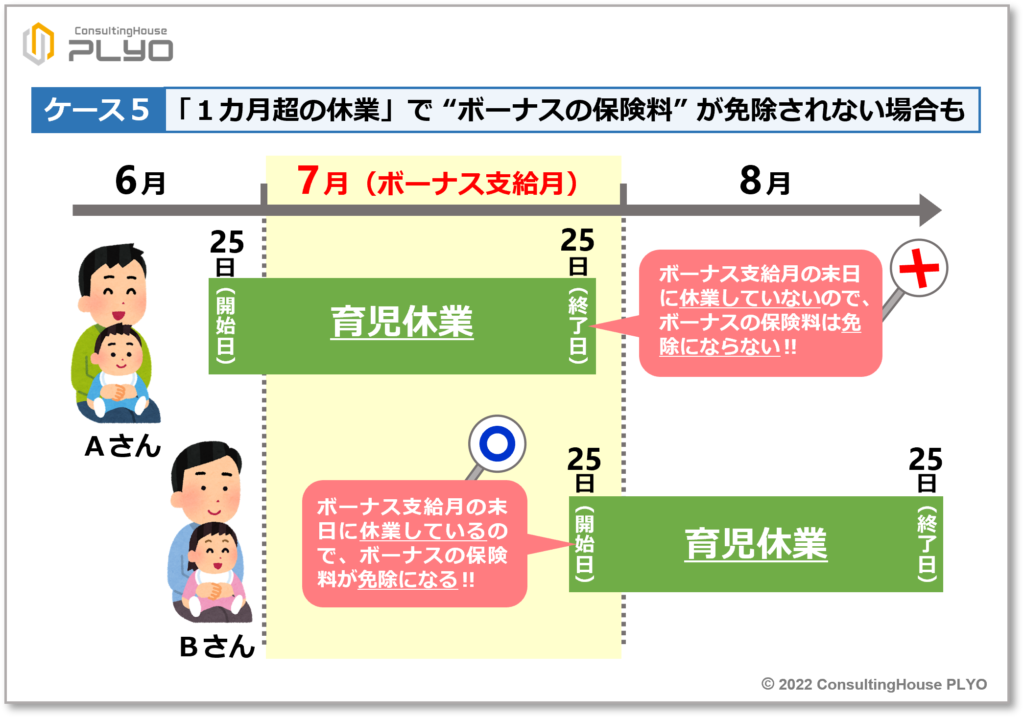

次に、短期間の育児休業で“ボーナスに対する保険料”の免除を受けるケースです。

こちらの場合には、休業を取得する際に次の両方を行うことが必要です。

1.休業期間を「1カ月超」にする。

2.休業の中に「ボーナス支給月の末日」を含める。

2022(令和4)年 10 月から“ボーナスに対する保険料”が免除されるには、育児休業の期間は必ず 1 カ月を超える必要があります。

「1カ月ちょうどの休業」では“ボーナスに対する保険料”は免除になりませんので、間違えないようにしたいところです。

また、ボーナス支給月の末日に休業することも必要です。

具体例で考えてみましょう。

例えば、7月に夏のボーナスが支給される会社で、6月 25 日から7月 25 日までの間、育児休業を取得したとします。

この場合、休業期間は 1 カ月を超えており、また休業期間のほとんどがボーナス支給月である7月にかかっているため、“ボーナスに対する保険料”が免除されるようにも思えます。

しかしながら、1カ月を超える育児休業によって“ボーナスに対する保険料”が免除されるのは、ボーナス支給月の末日に休業している場合が対象となります。

6月 25 日から7月 25 日までの育児休業では7月末日は休業をしていないため、7月に支給されるボーナスの保険料は免除になりません。

これに対し、7月 25 日から8月 25 日まで育児休業を取得した場合には、休業のほとんどはボーナス支給月である7月にはかかっていません。

しかしながら、7月末日に休業しているので、7月に支給されるボーナスの保険料は免除されることになります。

短期間の育児休業で“ボーナスに対する保険料”の免除を受けるには、「1カ月を超える休業を取ること」と「ボーナス支給月の末日に休業を取ること」の両方が揃って、初めて可能になりますので注意が必要です。

なお、“ボーナスに対する保険料”の免除条件を満たせれば、“給料に対する保険料”の免除条件はクリアできることになります。

そのため、“ボーナスの保険料”が免除されるケースでは、ボーナス支給月の“給料の保険料”も同時に免除されることになります。

ここがポイント! 短期間の育児休業を保険料免除に結び付けるには

“給料の保険料”は「休業に月末を含める」「同月中の休業日数を 14 日以上にする」のどちらかで免除になる。“ボーナスの保険料”は「休業期間を1カ月超にする」「休業にボーナス支給月の末日を含める」の両方で免除になる。

今回のニュースまとめ

今回は、2022(令和4)年 10 月からの「育児休業中の保険料免除制度の改正」について、具体例を挙げて見てきました。

ポイントは次のとおりです。

- 育児休業中の保険料は、月末に育児休業を取るとその月の保険料が免除になるのが原則である。

- 法改正後、“給料に対する保険料”は「同月中に 14 日以上の休業を取得した場合」も新たに免除対象とされる。

- 法改正後、“ボーナスに対する保険料”は「1カ月以下の育児休業」では免除にならない。

- “給料の保険料”は「月末の休業」「同月中の 14 日以上の休業」のどちらかで免除になる。“ボーナスの保険料”は「1カ月超の休業」「ボーナス支給月の末日の休業」の両方を満して免除になる。

2022(令和4)年 10 月からは育児・介護休業法の改正も行われ、出産をした女性が育児休業を2回に分けて取得することが新たに認められます。

また、男性の場合には、新設される「出生時育児休業」と通常の育児休業のそれぞれについて、分割して取得することが可能とされます。

以上のような事情から 2022(令和4)年 10 月以降は、短期間の育児休業を取得するケースが多くなると考えられます。

該当する方は、ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にしてください。

出典・参考にした情報源

-

-

日本年金機構ホームページ:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業を取得・延長したときの手続き

続きを見る

-

-

厚生労働省事務連絡:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について

Shared with Dropbox

続きを見る

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師