2025 年金改正特集2 在職老齢年金制度の見直し

どんなニュース?簡単に言うと

やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。

本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。

果たして、日本の年金はこれからどのように変わるのか。

今回からシリーズで年金制度の改正内容を見ていくことにしましょう。

ちょうど猫野さん一家がゼミ室に遊びに来ているので彼らと一緒に未来の年金制度を考えます。

題して、「すかっち先生の年金なるほどゼミナール 2025 年金改正特集」

今回は「在職老齢年金制度の見直し」について、猫野一家の皆さんと一緒に見ていきましょう。

第1回は以下を参照してください。

-

-

【2025改正特集1】200万人も!?パート・アルバイトの社会保険加入はこう増える!|みんなのねんきん

2025 年金改正特集1 社会保険の適用拡大 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、日本 ...

続きを見る

スポンサーリンク

どんなニュース?もう少し詳しく!

働くと年金が減らされる在職老齢年金

2025(令和7)年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」では、以下の項目の実施が法定されています。

- 被用者保険の適用拡大

- 在職老齢年金制度の見直し

- 遺族年金の見直し

- 標準報酬月額の上限の段階的引上げ

- 私的年金の見直し

- その他の各種改正

法改正特集の第2回目となる今回は、『在職老齢年金制度の見直し』を取り上げます。

そうですね。

ただし、働いていると必ず年金が減るわけではなく、また、すべての年金が減額の対象になるわけでもありません。

初めに、在職老齢年金の対象になる働き方を説明しましょう。

この制度で年金が減額になるのは、厚生年金に加入して働いている場合に限定されています。

在職老齢年金は厚生年金の制度だからです。

働いていても厚生年金に入っていなければ、年金が減ってしまうことはありません。

そのとおりです。

自営業やフリーランスで働く人は、厚生年金の加入対象ではありません。

そのため、仕事でどんなにたくさん稼いでも、そのことを理由に年金が減らされてしまうことはありません。

次に、在職老齢年金の対象になる年金です。

これは老齢年金に限定されており、障害年金や遺族年金が対象になることはありません。

実は、障害を持っている方やそのご家族から「障害年金は働いていると減らされてしまいますか?」という質問をいただくことがあります。

20歳になる前にケガや病気をしたケースなどでは、在職老齢年金とは別の制度に基づき、所得があるという理由で年金の受け取り額が少なくなることもあります。

ただし、障害年金が在職老齢年金の対象になることはありません。

また、在職老齢年金は厚生年金の制度なので、同じ老齢年金でも厚生年金でなければ原則として減額の対象にはなりません。

以上から、在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、「老齢厚生年金をもらっている人が、厚生年金に加入して働いている場合」に限定されるということになります。

そのとおりです。

ここがポイント!在職老齢年金制度の対象

老齢厚生年金の受給者が厚生年金の被保険者になっていると、在職老齢年金の仕組みが適用される。

2026年4月から減額基準が「62万円」に引き上げへ

在職老齢年金の仕組みを見ていきましょう。

この制度は、年金受給者の1カ月の収入が「男性サラリーマンの平均的な月収」を超えた場合に、年金の支払いを減額させるという仕組みで運用されています。

具体的には、「月々の給料額(標準報酬月額)」「ボーナスの月割り額(過去1年間の標準賞与額の和÷12カ月)」「年金の月額(年金額÷12カ月)」の3つの数値を足し、51万円(支給停止調整額)を超えるとその半額が「年金の月額」からマイナスされることになります。

たとえば、次のような収入状況の人がいるとします。

- 月々の給料額(標準報酬月額)… 38万円

- ボーナスの月割り額(過去1年間の標準賞与額の和÷12カ月)… 10万円

- 年金の月額(年金額÷12カ月)… 10万円

この場合、3つの金額の和は58万円になり、減額基準51万円を7万円オーバーします。

そのため、その半額の3.5万円が支払われる年金から差し引かれます。

従って、この受給者が実際に受け取れる年金額は、1カ月当たり6.5万円(=10万円-3.5万円)となってしまいます。

今回の法改正では、年金の減額基準を51万円から62万円に引き上げることが決定しました。

そのとおりです。

減額の基準が引き上げられるということは、年金が減らされづらくなることを意味します。

上記の事例で考えてみましょう。

給料・ボーナス・年金の各1カ月分の合計は58万円ですので、新しい減額基準である62万円を下回ることになります。

その結果、月々10万円の年金は減らされることがなく、全額を受け取れるようになるわけです。

これが、今回の法改正により、今まで被ってきた年金減額のデメリットを完全に免れるケースです。

法改正前後の状況を整理すると、次のとおりです。

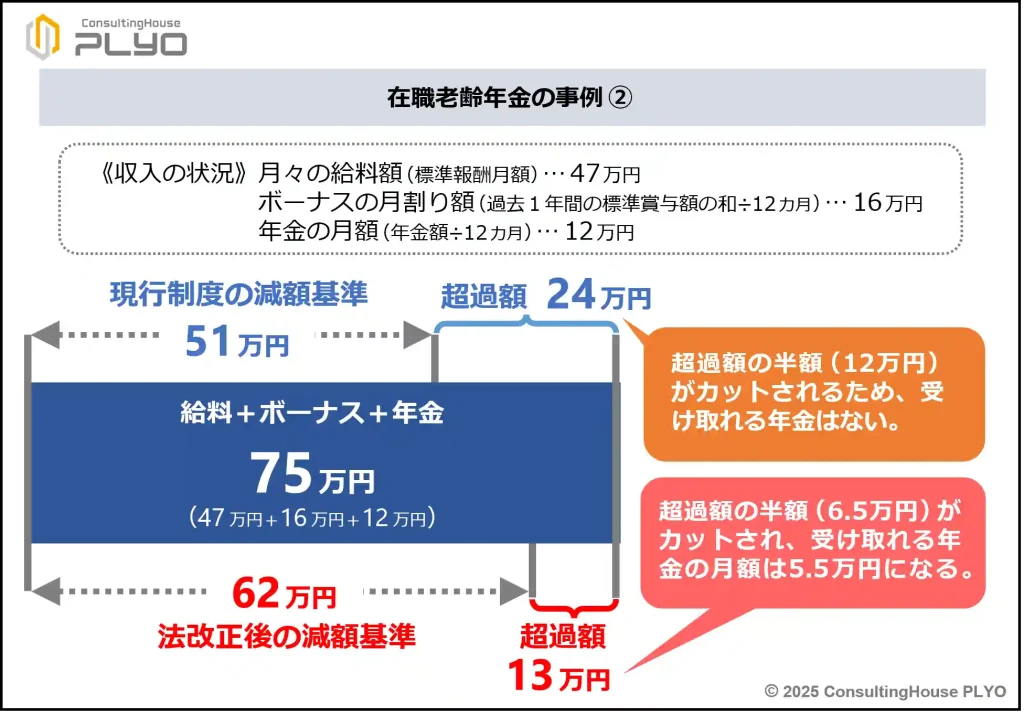

収入額がもう少し多い別の事例で考えてみましょう。

次のような収入状況の人がいるとします。

- 月々の給料額(標準報酬月額)… 47万円

- ボーナスの月割り額(過去1年間の標準賞与額の和÷12カ月)… 16万円

- 年金の月額(年金額÷12カ月)… 12万円

この場合、3つの金額の和は75万円になり、現状の減額基準51万円を24万円オーバーします。

そのため、その半額の12万円が支払われる年金から差し引かれます。

ただし、年金の月額も12万円なので、この受給者が実際に受け取れる年金は1円もありません。

一方、法改正後の場合には、3つの金額の和である75万円は新しい減額基準62万円を13万円オーバーします。

そのため、その半額の6.5万円が支払われる年金から差し引かれます。

従って、この受給者が実際に受け取れる年金額は、法改正後は1カ月当たり5.5万円(=12万円-6.5万円)になります。

法改正によって年金減額のデメリットを完全に免れるわけではないものの、現状では全く受け取れない年金が一部だけもらえるように変わるわけです。

在職老齢年金の減額基準が62万円に変わるのは、来年(2026年)4月からです。

ただし、この基準は賃金の変動具合を考慮して毎年、金額の見直しが行われます。

そのため、法律が施行になる時点では、62万円ではないかもしれません。

ここがポイント!法改正による支給停止調整額の引き上げ

2026年4月から支給停止調整額が62万円に引き上げられるため、年金の減額が発生しづらくなる。

高齢者の「就業調整」を抑制したい日本政府

今回の法改正で在職老齢年金の減額基準を大幅に引き上げた最大の狙いは、高齢者の就業調整を抑制することにあります。

実は、会社と雇用契約を結ぶ際、在職老齢年金の減額基準を超えない範囲の給料額になるよう、勤務時間数を調整して契約する高齢者が少なくありません。

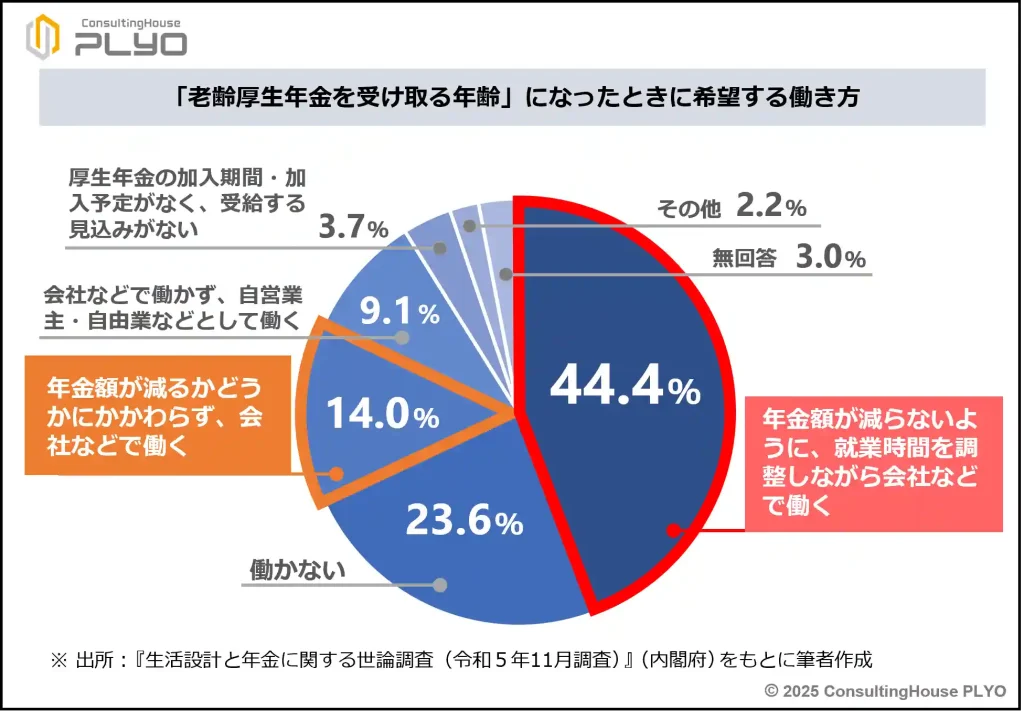

現在、老齢厚生年金を受け取る年齢になったら「年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」と考える人の割合は非常に多く、44.4%に上っています(生活設計と年金に関する世論調査(令和5年11月調査)/内閣府)。

一方で、「年金額が減るかどうかにかかわらず、会社などで働く」と考える人は14%しか存在しません(同調査)。

働いていると年金が減らされる仕組みに対する国民の抵抗感は非常に根強く、「年金が減らない範囲で働きたい」と考える人が相当数存在していることが分かります。

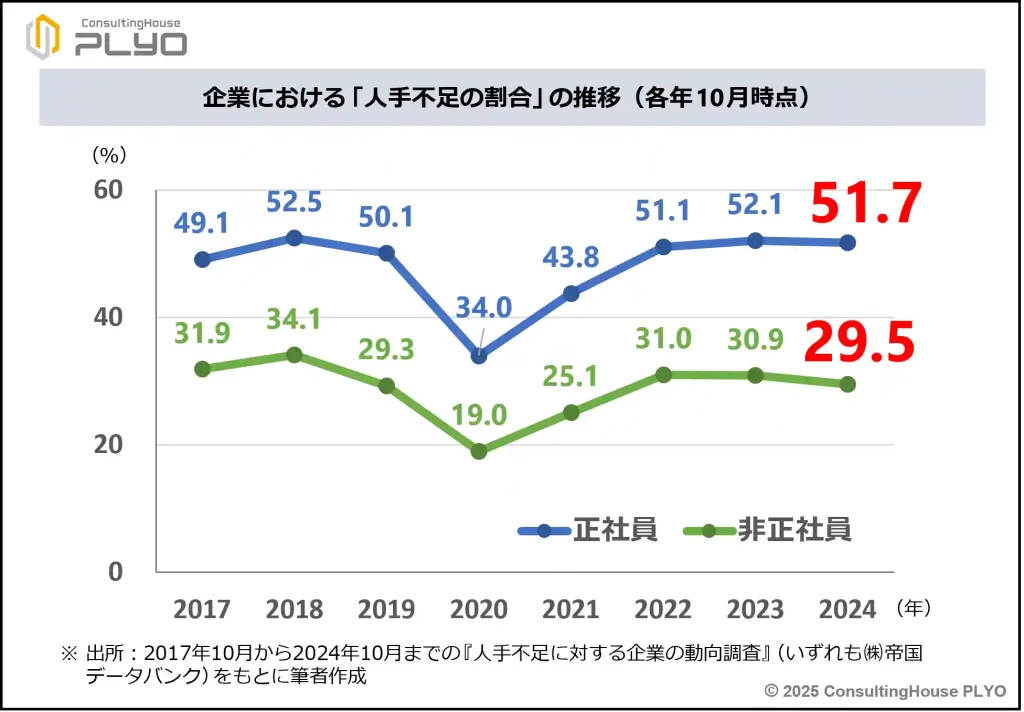

半面、近年はさまざまな業界で人手不足が著しい状態にあり、正社員が不足している企業は51.7%に上っています(人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)/㈱帝国データバンク)。

パートタイマーなどの非正社員が不足する企業も29.5%存在し(同調査)、人材の獲得は多くの企業にとって最重要の経営課題になっている現状があります。

このような人手不足感が強い企業環境を背景に、年金減額の基準を緩和して「年金が減らない範囲で働きたい」と考える人の就業調整を削減しようとの目的で、今回の見直しが行われたものです。

ここがポイント!減額基準の引き上げの狙い

支給停止調整額の引き上げの目的は、人材獲得が困難化している企業環境下で高齢者の就業調整を抑制することにある。

得をするのは高所得の高齢者だけ?

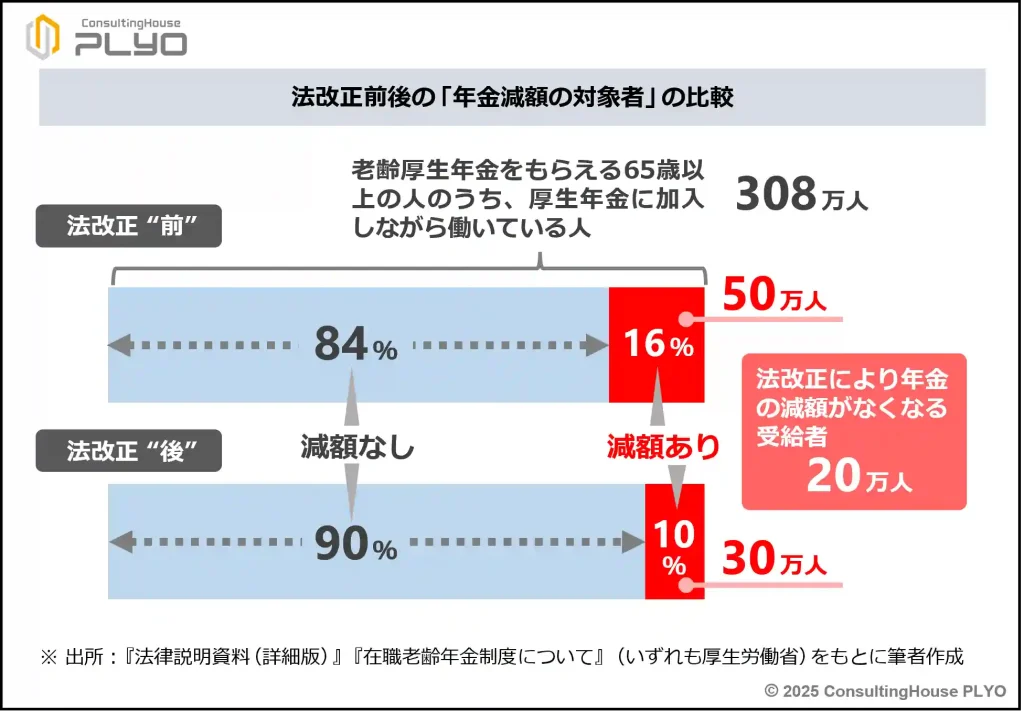

2022(令和4)年度末現在、老齢厚生年金をもらえる65歳以上の人のうち、厚生年金に加入しながら働いている人は308万人ほどいます。

そのうちの16%に当たる約50万人は、在職老齢年金による年金減額の対象とされています。

差し引かれた年金の総額は、1年間で実に4,500億円にも及ぶそうです。

ただし、16%の受給者が在職老齢年金で減額をされているということは、残りの84%の人は減額の対象にはなっていないことになります。

8割以上の受給者は給料と年金などを足した月収が、在職老齢年金の減額基準以下に収まっているわけです。

従って、減額基準を引き上げるという制度の見直しは、厚生年金に加入しながら働いている受給者の8割以上には関係のない法改正といえます。

今回の制度見直しによって従前のような年金減額を完全に免れる受給者は、給料と年金などを足した月収が「51万円超62万円以下の人」です。

年収に換算すると、「612万円超744万円以下の人」が新たに年金減額を完全に免れる人といえ、その人数は約20万人になります。

以上から、今回の在職老齢年金制度の見直しによって大きな恩恵を受けるのは、受給者の中でも相対的に月収の水準が高い人たちということになりそうです。

そうですね。

今回の在職老齢年金制度の見直しには、収入面で余裕のあるごく一部の受給者のみがメリットを享受する側面があることを否めず、「高所得の高齢者を優遇する制度」との指摘が出てもおかしくないかもしれません。

ここがポイント!法改正へのマイナスの指摘

減額基準引き上げの恩恵を受けるのは相対的に月収水準の高い高齢者であるため、「高所得の高齢者を優遇する制度」との指摘が行われることも懸念される。

就業調整を助長する制度が次々に見直しへ

元来、日本の年金制度には「働かないほうが得をする仕組み」が複数存在しており、就業調整の原因になってきました。

今回の年金法改正には、これらの仕組みが徐々に見直されているという特徴があるようです。

たとえば、短時間労働者の社会保険加入基準にある賃金要件は撤廃が決定したため、パートタイマーの就業調整の原因のひとつである「106万円の壁」がなくなることが確定しました。

また、今回のコラムで見てきたとおり在職老齢年金の減額基準は大幅に引き上げられ、高齢者の就業調整の原因のひとつが一定程度解消されることになります。

ただし、第3号被保険者制度については、今回の法改正でも見直しが行われないようです。

果たして、今回の制度改正が現実の就業者の増加にどの程度の貢献をするのか、注目をしたいところです。

ここがポイント!「就業調整」抑制を目指す法改正

今般の年金法改正の内容には、就業調整を助長する制度の見直しが複数、盛り込まれている。

今回のニュースまとめ

今回は2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法の中から、『在職老齢年金制度の見直し』の内容について見てきました。

ポイントは次のとおりです。

- 老齢厚生年金の受給者は厚生年金の被保険者になると、在職老齢年金制度が適用される。

- 2026年4月から支給停止調整額が62万円に引き上げられる。

- 支給停止調整額の引き上げの目的は、高齢者の就業調整の抑制にある。

- 引き上げの恩恵を受けるのは、相対的に月収水準の高い高齢者である。

- 年金法改正の内容には、就業調整を助長する制度の見直しが少なくない。

法改正特集の3回目となる次回は、『遺族年金の見直し』について解説します。

どうぞ、お楽しみに。

出典・参考にした情報源

-

-

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp

-

-

生活設計と年金に関する世論調査|内閣府

survey.gov-online.go.jp

-

-

人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)|帝国データバンク

帝国データバンクによる、注目の経済・経営トピックに関するレポートです。国内83拠点の調査網、国内最大級の企業データベース、対象約2万社のインターネット調査を駆使し、独自のビジネスレポートを発表していま ...

www.tdb.co.jp

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師