何が出題されている?

出題形式:誤っているものを選択

障害厚生年金の支給要件・年金額・増額改定に関する知識が並んでいます。

その中でも、年金額に関する知識が3肢程度と過半数を占めています。

加給年金額に関するものや、どこからどこまでの被保険者期間を計算に含めるか

といったことが並んでいます。

年金額については、特に老齢厚生年金とどう違うのかを理解しておかないといけません。

スポンサーリンク

過去10回の正解となった知識

- 2025春 20歳未満の被保険者期間も計算の基礎とされる

- 2024秋 障害認定日の属する月までを年金額計算の基礎とする

- 2024春 初診日に第1号被保険者では支給対象とならない

- 2023秋 障害等級は1級から3級まで区分される

- 2023春 障害認定日に第1号被保険者でも支給対象となる

- 2022秋 障害認定日の属する月までを年金額計算の基礎とする

- 2022春 3級不該当65歳到達or3年経過の遅い方で失権する

- 2021秋 障害等級は1級から3級まで区分される

- 2021春 障害認定日に第1号被保険者でも支給対象となる

- 2020秋 障害認定日の属する月までを年金額計算の基礎とする

最近は初登場の肢もあるのですが、過去の傾向からよく登場する3つをまとめると以下のとおり。

- 障害認定日の属する月までを年金額計算の基礎とする

- 20歳未満の被保険者期間も計算の基礎とされる

- 障害認定日に第1号被保険者でも支給対象となる

まずはこれらをしっかり押さえます。

出題傾向から年金制度を考える

支給要件・年金額・失権の3分野について整理していきましょう。

支給要件:障害認定日時点で会社を辞めていてもOK

事故に遭った日(初診日)には会社に務めていた。

でも、今は会社を辞めて療養中。国民年金の第1号被保険者になっている・・。

障害認定日に障害等級に該当していても障害厚生年金を受け取れないのでは?

と心配になるはず。

これは大丈夫。

なぜなら、障害厚生年金は初診日に被保険者であることが要求されるだけだから。

その後に退職して障害認定日において国年1号でも3号でも国年厚年被保険者でなかったとしても何ら問題がありません。

障害厚生年金を受け取るためには必ず初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。

ですので、具合が悪かったら、会社を辞める前に初診日を迎えることが絶対です。

辞めてから病院に行っては遅いのです。

年金額:ここの論点が多く問われる

20歳前の被保険者期間も計算の基礎になる

報酬比例の計算は原則、年金の権利が生じるまでの全ての被保険者期間が反映される加点方式。

20歳前や60歳以上の被保険者期間でも計算の基礎になります。

もちろん老齢厚生年金や遺族厚生年金でも同様ですね。

それらの期間が合算対象期間とされてしまう老齢基礎年金とは異なります。

2025春で久しぶりに正解となりました。

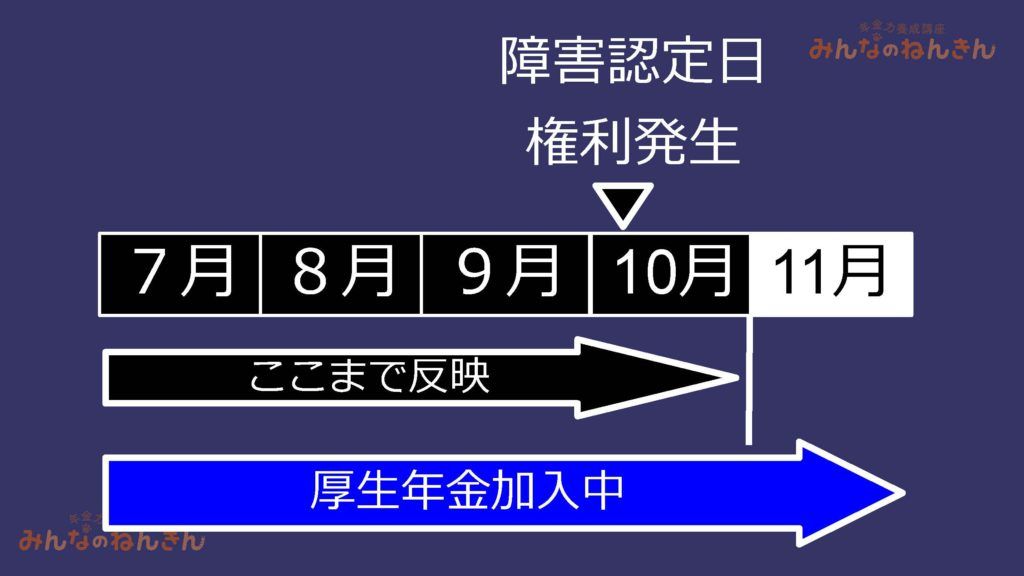

障害認定月までを計算の基礎

初診日から、年金が生じる現在もずっと、厚生年金の被保険者を続けていると、どこまでが年金額に反映するのか、その境目が疑問になります。

障害厚生年金は障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

年金の権利が生じる月が障害認定月ですから、そこまでの被保険者期間を計算の基礎にします。

この図では10月までの厚生年金の被保険者期間の月数で報酬比例額を計算し、11月以降は無視です。

正解になる時はこんな感じで誤りを作ります。

初診日の属する月まで

違いますね。繰り返しになりますが、障害認定日の属する月までです。2022秋、2024秋はこの形で正解となりました。

ここからは余談。

老齢厚生年金の年金額計算は異なりますからしっかり区別を!

年金の権利が生じる月の前月までを計算の基礎にするというルール。

この図では4月に年金の権利が生じていますが、前月の3月までで報酬比例額の計算をします。

”1カ月分少ないじゃないか!”と感じますが問題ありません。

その後、被保険者でなくなった(退職)時または在職定時改定時にその後の期間も含めて再計算してくれるからです。

逆に障害厚生年金には基本年金額である報酬比例額の改定なんて仕組みはありません。

”障害認定月までの加入状態で障害に対する保障とし、その後の加入期間は考慮しない”という考え方です。

障害と老齢と対比させてセットにして覚えておくとすぐに思い出せます。

等級は3級まであり

非常に基本的ですが、等級の区分について出題があります。

障害厚生年金は1から3級までありますが、正解を作るケースは、

1級および2級に区分

というもの。

過去10回で2回もこのケースで正解となっています。

3級の最低保障額は4分の3

2022春で初登場。

私は知識があいまいで、”3分の2だったか?4分の3だったか?”と現場で悩んだものです。

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)と同じ4分の3で覚えるようにしています。

また、問題文は4分の3の結果の金額を問う形で出題されることがあります。

障害基礎年金2級の額 × 3/4 (100円単位に四捨五入)

という計算式になります。

現在は67歳以下と68歳以上では金額が異なることから出題がなくなっています。

3級に加給年金の加算なし

たまに選択肢に並んでいるのですが、正解となる頻度は低い。

障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は1・2級でなければ加算がありません。

3級相当の障害では障害基礎年金も出ませんし、家族手当の加算もないので1・2級と比較して保障の落差が大きいといえます。

失権:最近は出ない?

2022春で初登場。

障害年金が死亡以外に失権する(年金権が消滅する)ルールが出ました。

まず、

障害等級3級に該当しない状態が続いていて、

つぎに、

65歳に達するか、3級不該当状態で3年経過するか、

どちらか遅い日に失権する というルールです。

したがって、

最短で65歳、遅くともその3年以内に失権するということです。

既に障害年金は停止状態が続いていて、65歳の老後の年金の保障が始まるので失権させても問題無しという趣旨でしょう。

2022春は3年を5年として誤り。これが正解となりました。

2023秋も肢の一つとして出題がありましたがその後の出題はありません。

まとめ

最近は初登場の肢が登場する傾向にありますが、定番の肢も並んでいますので、そちらをつぶしていくことが先決。

支給要件・年金額・失権の3分野で整理しましたが、各ポイントは以下のとおり。

- 支給要件:厚生年金被保険者中に初診日があれば、その後に退職しても年金OK

- 年金額:

- 20歳前の被保険者期間も計算の基礎

- 障害認定月までを計算の基礎

- 1級から3級までの区分

- 3級の最低保障額は障基2級の4分の3(100円単位に四捨五入)

- 3級に加給年金の加算なし

- 失権:3級不該当65歳到達or3年経過の遅い方で失権

支給要件、年金の計算の基礎の範囲は正解となる常連ですが、それ以外の論点もちらほら正解になっています。

初登場の論点であっても、他は既出の論点のはずなので、それらを潰した消去法で得点したいテーマです。

シモムー

みんなのねんきん主任講師