どんな事例?簡単に言うと・・

社長が社会保険に入るかどうか。起業の際にはよく受ける相談事例です。結論として株式会社のような法人の社長は社会保険に入ります。にも拘らずそんな社長が社会保険に入らない事例があります。ちょっと特殊な話ですが具体的にどういうことなのか解説してみます。

スポンサーリンク

こんな事例を考えてみましょう

メモ

ホームズは個人事業でパン屋を開業しています。従業員は3人だけなので社長も含めて社会保険の加入対象となりません。

今回の事例の何が問題なんでしょうか

勤務先で社会保険に入るためには、まずその勤務先自体が社会保険の対象となる事業所であることが必要です。

事業所は一定の条件を満たせば強制的に社会保険に加入します。

典型的なのが法人として事業を営む場合。

株式会社で事業を始めれば、強制加入の事業所となります。

そして、強制加入の事業所で勤務する労働者は、社長であっても社会保険に入ります。

社長は労働者ではありませんが、会社から報酬をもらう立場だからです。

(逆に個人事業の社長は誰からも報酬をもらう立場とはならないので社会保険には入れません。)

にもかかわらず、株式会社の社長が社会保険に入らずに済ます方法がある?

合法的にそんなことが可能でしょうか。

今回は法人の社長なのに社会保険に入らないケースがあるのかが問題になります。

解説してみましょう

シモムーです。

今回は私が実際に見聞きしたAさんの事例をもとに解説してみます。

果たして、株式会社の社長Aさんは社会保険に入らずに合法なのでしょうか。

会社が社会保険に入る入らないの境界線

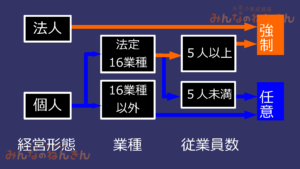

まずは、強制的に社会保険に入る会社かそうでないのかのルールを解説しましょう。

図をご覧ください。

ざっくり言うと、法人で事業を営むのであれば、社長たった1人の会社であっても強制加入。

個人事業なら、法律で定められた16の業種でかつ5人以上であれば強制加入です。

ホームズが営むパンの製造販売は、16の業種に該当します。

ところが、従業員が5人未満なので、社会保険に入る入らないは任意でOKとなります(結果、ホームズのパン屋は社会保険に入っていません)。

ちなみに、16の業種に該当しないものは飲食業・旅館業等のサービス業、法律系の事務所など限られたものです。

16の業種に該当しなければ、従業員が何人いても任意の事業所になります。

社長が給料をもらっていないと・・・

株式会社で起業。

起業直後なので従業員は雇わない。たった1人で軌道に乗せる。

その場合でもあっても、社長自身は社会保険に入らないといけません。

なぜなら、強制加入の事業所だから。

しかし、たった1人の社長が会社から給料を全くもらっていないとどうなるか。

保険料を天引きすることができません。

この場合、会社が社会保険に入るための手続きは要りません。

会社自体が社会保険に入らないのであれば、その社長は社会保険に入らないことになります。

念のため、複数の年金事務所に確認したところ、この場合は会社が社会保険に入る届出(新規適用届といいます)は不要との回答でした。

Aさんも起業当時にそういう説明を受けたとのことです。

そもそも社長が給料をもらわないなんてあるの?

会社が軌道に乗るまでは社長自身は給料をもらわない。

知り合いの税理士に聞いたところ、起業直後ではわりとある事例だそうです。

ただ、社長の給料ゼロだと、融資を受けるのが難しいのではないでしょうか。

貸す側からすると、「あなたはどうやって生活していくんですか?」と疑問を持ちますから。

実際にAさんに話を聞いてみると、「最初は売上を上げることよりも事業をつぶさないことが大事だ。だから給料ゼロは作戦なんだ」と言っていました。

(A社長は第三者からの融資を受けずに事業を始めています)

その後社長が給料をもらうことになったら・・

給料ゼロの株式会社の社長が給料をもらうことになった。

そうなると、会社が社会保険に入るための手続きが必要です。

そのタイミングで新規適用届を年金事務所に提出します。

Aさんは定時の株主総会で社長に報酬を出す決議がされたタイミングで届出を出しました。

(株主総会といっても、Aさんたった1人の総会ですが)

事業も軌道に乗って、ようやくAさん自身に給料を出せる状態になったようです。

どんな書類を提出する?

Aさんがどんな書類を提出したのか見ていきましょう。

新規適用届

事業所自体を社会保険に入らせる書類です。

社会保険に入っている事業所を「適用事業所」というので、新規適用です。

法律上は新規適用の事実発生の5日以内に届出をすることになります。

Aさんは事実発生から1カ月程度経っての提出でしたが、怒られることなく受理されました。

会社の存在を示す商業登記簿謄本(90日以内に発行のもの)と国税庁から届いている法人番号が必要です。

Aさんは最新の登記簿謄本がなかったため、新たに取り寄せました。

被保険者資格取得届

Aさん自身が社会保険に入るための書類です。

2018年3月より年金機構がマイナンバーを本格的に活用できるようになったので、この書類には基礎年金番号かマイナンバーを記載します。

Aさんはマイナンバーカードを持っていたので、せっかくだからということでマイナンバーを記載しました。

被扶養者移動届(国民年金第3号被保険者関係届)

Aさんの配偶者は被扶養者の条件を満たしていたので、扶養に入れるための書類です。

扶養に入れれば、健康保険の保険証が発行されますし、国民年金の保険料も自身で負担せずに済みます。

この書類は同時に、国民年金の第3号被保険者の届出書類も兼ねています。

年収が130万円未満等の条件があるので、この書類には収入を証明できる書類の添付が必要です。

ただ、所得税法による控除対象配偶者になっていると事業主が証明するなら書類の添付が要らなくなります。

Aさんは「確認した」旨の丸印をしただけで、証明書類は不要となりました。

(書類の見本を見ると、その欄がわかります)

※参考 日本年金機構ウェブサイト 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき

その後にどんな通知が届いた?

通知はバラバラやってくる

Aさんにはその後、以下の通知が届きました。

| 適用通知書 | Aさんの会社が適用事業所になったという通知 |

| 健康保険・厚生年金保険 資格取得確認および標準報酬決定通知書 | Aさん自身が健康保険と厚生年金の資格を取得して被保険者になったという通知 |

| 健康保険 被扶養者決定通知書 | Aさんの配偶者が被扶養者になったという通知 |

| 国民年金第3号被保険者資格該当通知書 | Aさんの配偶者が第3号被保険者になったという通知 |

| 健康保険 被保険者証 | 医療機関で提示する例の保険証 被扶養者の分と2枚届く |

これらはまとめて届くわけではなく、バラバラとそれぞれが届いたそうです。

また、2018年3月より通知書のレイアウトが変わっています(お見せしたいのですが、個人情報が満載なので見送りました)。

倍の保険料を納めた理由は・・

さらにこれらの通知の後に、保険料の納付書が届きました。

通知書は届くのに保険料を納める関係の書類が届かないのでどうなっているんだと思っていたAさん。

届いた納付書に驚きました。

納める金額が倍だったからです。

「な、なんじゃぁ、こりゃぁー」

しかし、倍で問題ありません。

Aさんが被保険者になったのは2018年8月1日。

8月分からの保険料を納める必要があります。

本来であれば9月末日が8月分の納期限だったのですが、事務処理が間に合わなかったのでしょう。

納付書が届いたのは10月終わり。

8月分と9月分の2カ月分を納める必要があったため、初回は倍の金額となった次第です。

保険料の納付には口座振替を勧めてくる

Aさんには納付書の他に保険料を口座振替で納める「口座振替納付申出書」も届きました。

便利なので使ってください!アピールがされていますが、法律の条文を読むと、

その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

(厚生年金保険法第83条の2)

と、なっていて、「そう簡単には口座振替は認めんぞ!」という感じ。

Aさんはインターネット専業銀行の口座だったので手続きが面倒になり口座振替にはしていません。

(一部のインターネット専業銀行では口座振替ができないものがあるそうです)

今回の事例まとめ

今回は社長が社会保険に入る条件とちょっと特殊な事例をまとめてみました。

ポイントは以下のとおり。

- 社長が社会保険に入るためには自身の会社が適用事業所であることが必要

- 法人経営の場合は強制の適用事業所となりその社長は社会保険に入る

- 社長1人の法人が設立当初から給料をもらっていなければ新規適用届は不要

次回は今回のA社長が社会保険に加入した事例から配偶者のBさんの環境変化についてまとめてみます。

Bさんは国民年金の保険料を前納しており、個人型の確定拠出年金にも入っているので、ご自身で手続が必要だからです。

出典・参考にした情報源

日本年金機構ウェブサイト

追記

2018年11月15日 記事公開後、納付書に関する情報がAさんから寄せられたため追記しました。

事例は実際の相談をヒントにしたフィクションです。記事中のアルファベットは実在の人物・企業名と関係ありません。記事は細心の注意を払って執筆していますが、執筆後の制度変更等により実際と異なる場合もあります。記載を信頼したことによって生じた損害等については一切責任は負えません。

シモムー

みんなのねんきん主任講師