過去の出題傾向からシモムーの感想

老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の支給要件に関する知識が出ます。

技能応用の最難問です。

ですので、私はこの問題は一番最後に慎重に解くようにしています。

生年月日を1日生まれの人で出題したり、妻が年上のケースで出題したり、共済組合に入っていたり、とにかく容易に得点させないような意地悪な設定が随所にされています。

大事なのは引っ掛けのポイントを意識すること。

これらの引掛けをくぐり抜けたとしても得点できるかどうか・・。

難問中の難問を分析していきます。

スポンサーリンク

ここ注目!ここがポイントだ!

この問題共通の2つのポイント

コスパが悪すぎる

内容が難しく、時間がかかる割には正解できるかどうかわからない・・・。

この問題は2時間の試験時間でマトモに解いていたらまずい問題と化しました。

最初から捨てるという作戦でもいいかもしれません。

加入月数を正確に出せないと正解できない

技能応用問題は多くのテーマにおいて、被保険者期間を正確に算出する必要があります。

最初のこのテーマで、私が長年かけて編み出したテクニックを参照してください。

-

-

解法テク2 年金アドバイザー試験のための年金加入歴の絶対間違えない図の起こし方|みんなのねんきん

どんなテクニック? 年金アドバイザー試験では事例の状況から加入歴の図を起こす必要が生じます。 3級では技能・応用問題で図を起こすことがあります。 また、 この書き方は2級でも使えますので一度覚えておけ ...

-

-

解法テク3 年金アドバイザー試験のための絶対に間違えない加入月数のカウント方法|みんなのねんきん

どんなテクニック? 年金アドバイザー試験では被保険者期間である加入月数を正確に数える必要があります。 1カ月でも数字が違うと即不正解という厳しい世界ですから絶対に間違えない方法を確立する必要があります ...

-

-

解法テク4 年金アドバイザー試験のための和暦の統一方法|みんなのねんきん

どんなテクニック? 年金アドバイザーの事例では昭和生まれの人が平成・令和で何かしらのアクシデントに遭うという事例がでます。 それが老後であったり、障害であったり、亡くなったり。 すると、昭和時代での加 ...

前半:受給資格期間 4つのポイント

受験生を引っ掛けさせる4つの引っ掛けポイントをご紹介します。

ポイント1 20歳と60歳のタイミングを確認!

厚生年金の加入が20歳前からあり、20歳をまたいで加入している事例が確実に出ます(当時の共済組合加入の場合もありますが同じです)。

併せて、

高齢者が定年後も継続勤務するご時世を反映して、60歳をまたいで加入する事例も出ます。

とすれば、

- 20歳前は合算対象期間になり保険料納付済期間にはならない

- 60歳以降は合算対象期間になり保険料納付済期間にはならない

これが大事。

登場人物の

20歳時と60歳時に目を光らせる

これが1つ目の引っ掛けポイント。

特に難しくなるのが1日生まれの方の保険料納付済期間を判定させる問題。

1日生まれは前月末日に20歳到達ですから、誕生月の前月から月数をカウントしないといけません。

逆に60歳到達の場合、4月1日生まれなら3月31日に60歳到達。60歳到達月の前月、つまり2月分までが保険料納付済期間となります。

当然のことながら、1か月ズレれば答えが異なりますからとにかく慎重にいかないとまずい。

やっぱりこの問題は相当な難問です。

ポイント2 未加入・未納期間に注意

過去には夫と結婚したが、旧法時代で妻は未加入だったという事例が定番でした。

その期間は合算対象期間になりますが、ここ最近は昭和61年4月以降の国民年金加入中に未納となっている出題に変化しています。

当該未納期間は資格期間に算入されないのは言うまでもありません。

時代が変わり、もはや旧法時代の専業主婦の出題はないでしょう。

ポイント3 第3号被保険者になった時期をハッキリさせる!

第3号被保険者の期間はいつかという出題が必ずされます。

とすれば、

配偶者(夫)が被用者年金に入って国民年金の第2号被保険者であること

で引っ掛けを作ってきます。

よくあるひっかけは妻が第3号被保険者になったあとに、夫は転職して1号の期間を間に挟ませています。

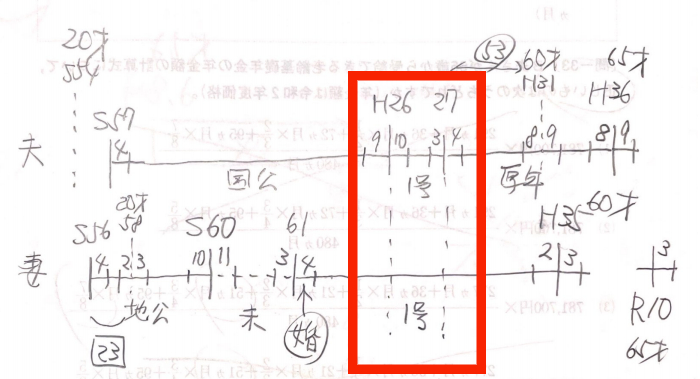

その期間は当然第3号被保険者にはなれません(赤枠部分)。

上の画像はとある回で実際に私が試験中に書いた加入歴です。

夫は途中で1号になっているため、妻も同時に1号になります。

こんなのが典型的な出題です。

さらによくある事例が、妻が60歳になる前に夫が第2号被保険者でなくなるケース。

60歳直前で夫が65歳になる(受給資格を満たす)ことで夫は第2号被保険者でなくなる(そして妻も第3号でなくなる)事例です。

これらの引っ掛けを意識しつつ、

夫と妻の加入歴を時系列で作図する

これが大事です。

図を作ると、3号になるかならないかハッキリします。

ポイント4 誕生日が1日生まれかどうかをチェック!

1日生まれの事例で難しくする事例が出ています。

実は、過去10回の分析をしてみると、1日生まれの頻度は高いです。

とすれば、仮に第3号被保険者の被保険者期間で考えると

60歳到達月の前月までですから、誕生月の前々月までが被保険者期間となる

1日生まれに目を光らせて被保険者期間のルールをきっちり当てはめるのが大事です。

また、保険料納付済期間で同様のひっかけを作ることがあります。

20歳誕生月の前月から保険料納付済期間となる

これも頭にいれておきましょう。

以上の4つのほぼ全てで確実に引掛けを作ってきます。

これらの引っ掛けがあるというのが最初にわかっているだけでも有利です。

後半:支給開始年齢、加算開始年齢 4つのポイント

まずは後半問題がどういう論点で正解になっているか過去の正解を分析してみます。

過去10回の正解となった知識と特殊事情

- 2025秋 昭和41年4月2日以降生まれは振替加算が無い

- 2025春 共済加入女性の報酬比例部分開始年齢

- 2024秋 振替加算の加算時期

- 2024春 共済加入女性の報酬比例部分開始年齢

- 2023秋 長期加入特例で定額部分が支給される

- 2023春 長期加入特例で定額部分が支給される

- 2022秋 共済加入女性の報酬比例部分開始年齢

- 2022春 共済加入女性の報酬比例部分開始年齢

- 2021秋 共済加入女性の報酬比例部分開始年齢

- 2021春 男性の報酬比例部分開始年齢

この問題は2つの知識で正解を作る傾向にあります。

- 報酬比例部分の支給開始年齢

- 長期加入特例で定額部分が支給される

そして、これらの正解は以下の特殊事情で作っているのがわかります。

- 2025秋 夫のみ公務員経験者

- 2025春 1日生まれ、妻公務員経験者

- 2024秋 1日生まれ、夫公務員経験者

- 2024春 1日生まれ、妻公務員経験者

- 2023春 1日生まれ

- 2022秋 1日生まれ、妻公務員経験者

- 2022春 1日生まれ、夫婦そろって公務員経験者

- 2021秋 1日生まれ、妻公務員経験者

- 2021春 夫婦そろって公務員経験者

1日生まれや、妻の厚生年金の被保険者期間が1年以上あるのか、といったところに注意して解く必要があります。

1 報酬比例部分の支給開始年齢は暗記するしかない

男女別の支給開始年齢を暗記する必要があります。

暗記が嫌いな私は以下のシモムー解法テクニックを駆使します。

-

-

解法テク1 年金アドバイザー試験のための特老厚の支給開始年齢を鼻歌を歌いながら思い出す方法|みんなのねんきん

どんなテクニック? 年金アドバイザー試験では特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を覚えていないと答えられない問題があります。 暗記には否定的な私ですが覚えるより他にありません。 そこで私の覚え方のテク ...

2021春、2021秋、2022春、2024春、2025春は共済加入経験しかない女性の報酬比例部分開始年齢が問われました。

この場合、女性だからといって支給開始が男性から5年遅れとはなりません。

公務員の年金は男女関係なく同じスケジュールで報酬比例部分が引き上がるので、結局は妻の特老厚の支給はありません。

例えば2025春は、昭和41年3月28日生まれの共済加入のみの妻について、

報酬比例部分の支給開始年齢は、64歳である。

という引掛けで正解となりました(正解は65歳)。こういうケースが多数です

2 加算開始事由に該当した翌月分から支給開始

加給年金も振替加算も加算開始のタイミングは65歳に達した日です。

この加算開始事由に該当したら、その翌月分から支給が開始されます。

1日生まれになると、誕生月から加算開始です。

2024秋は65歳のタイミングが1年違いで誤りという出題でした。

夫が年下などの事情がなければ通常は65歳に加算されます。

また、2025年の2級問題では、昭和41年5月1日生まれの方の出題がありました。

つまり、史上初の振替加算の無い人 ということでした。

と指摘していましたが、2025秋はまさにこの点が正解となりました。

今後は振替加算の加算が無いことを念頭において判定する必要があるでしょう。

3 1年以上の厚生年金の被保険者期間があるか

特老厚の受給要件は以下の3つが必要です。

- 受給資格期間を満たしている

- 厚生年金の被保険者期間が1年以上ある

- 支給開始年齢に達している

そして、

妻:報酬比例部分は、63歳から支給される。

という形で出題されます。

とすれば、当然受給要件は満たした上で、”何歳からもらえる?”と訊いていると思い込んでしまいます。

そうではありません。

そもそも、厚生年金への加入が1年無いという引掛けを作ってきます。

また、1年未満であっても過去の共済組合の期間は厚生年金の被保険者期間として考えるので、これらを合算してすれば1年あるという出題もあります。

すると、

1年以上の厚生年金の被保険者期間があるので、特老厚が支給されるわけです。

最近の傾向として、女性・公務員期間ありの方は注意が必要。

逆にいうと、ここで正解を作ってきますので、最初に支給開始年齢を検討すればあわよくば一気に正解が出る可能性があります。

まとめます

難易度の高いこの問題。

引っ掛けのトラップポイントを意識して慎重に解く必要があります。

前半のチェックポイント

- チェック1 20歳になった時期

- チェック2 昭和61年4月以降の未納は合算対象期間にならない

- チェック3 第3号に該当するか、夫第2号を意識しつつ時系列の作図

- チェック4 1日生まれか

後半のチェックポイント

- チェック5 共済加入の女性の支給開始年齢は男性と同じ

- チェック6 特老厚の要件 厚年被保険者期間が過去の共済期間と合わせて1年以上あるか

- チェック7 加算は翌月分から 昭和41年4月2日以降は加算なし

と、ここまで分析しておきながらなんですが。

このテーマは基本的に捨てる(敵前逃亡する)という作戦でいいと思います。

試験時間2時間で、この2問を検証するのはコスパ・タイパが悪すぎるからです。

他の問題をつぶしてから、時間を作って、あわよくばの方針でチャレンジしてみてください。

シモムー

みんなのねんきん主任講師