2025 年金改正特集3 遺族年金の見直し 前編

どんなニュース?簡単に言うと

やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。

本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。

果たして、日本の年金はこれからどのように変わるのか。

ちょうど猫野さん一家がゼミ室に遊びに来ているので、彼らと一緒に未来の年金制度を考えてみましょう。

題して、「すかっち先生の年金なるほどゼミナール 2025 年金改正特集」。

3回目の今回は、『遺族年金の見直し』について見ていきます。

前回までのコラムは以下を参照してください。

-

-

【2025改正特集1】200万人も!?パート・アルバイトの社会保険加入はこう増える!|みんなのねんきん

2025 年金改正特集1 社会保険の適用拡大 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、日本 ...

続きを見る

-

-

【2025改正特集2】在職老齢年金制度の見直しで得するのは誰?新ルール徹底解説|みんなのねんきん

2025 年金改正特集2 在職老齢年金制度の見直し どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして ...

続きを見る

スポンサーリンク

どんなニュース?もう少し詳しく!

2025年改正の最大の目玉は『遺族年金の見直し』

2025(令和7)年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」では、以下の項目の実施が法定されています。

- 被用者保険の適用拡大

- 在職老齢年金制度の見直し

- 遺族年金の見直し

- 標準報酬月額の上限の段階的引上げ

- 私的年金の見直し

- その他の各種改正

今回は3番目の『遺族年金の見直し』を取り上げます。

実は今回、仕組みが最も大きく変わるのが遺族年金であり、年金制度改正の最大の目玉といえます。

変更点はたくさんあるのですが、最も注目したいのが「遺族厚生年金を5年間だけもらう人が増加する」という点です。

そうです。

現在の制度では、遺族基礎年金の対象になる子(高校卒業前の年齢の子など。以下同じ)のいない20歳代の妻が夫を亡くした場合、遺族厚生年金は5年間しか受け取ることができません。

ところが、この5年間しかもらえない人の範囲が、今回の改正で大幅に拡大されることが決定しました。

具体的には、次の要件を両方とも満たした場合、遺族厚生年金は5年間受け取ると支給が停止されることになります。

① 60歳になる前に配偶者と死別した。

② 遺族基礎年金の対象になる子はいない。

つまり法改正後は、20歳代だけでなく30歳以上60歳未満の妻が夫を亡くした場合であっても、遺族基礎年金の対象になる子がいなければ遺族厚生年金は5年間しか受け取れないのが通常となるわけです。

その場合は、上記②の要件である「遺族基礎年金の対象になる子はいない」を満たしません。

そのため、子供が小さい間は従来どおり、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。

ただし、子供が高校を卒業する年齢になるなどして遺族基礎年金をもらえなくなると、その時点から5年経ったときに遺族厚生年金の支払いは停止されてしまいます。

確かに、30歳以上60歳未満の妻は、今までであれば一生涯受け取れた遺族厚生年金がその前に打ち止めとなってしまうのですから、法改正によって「損をする」と考える人も多いでしょう。

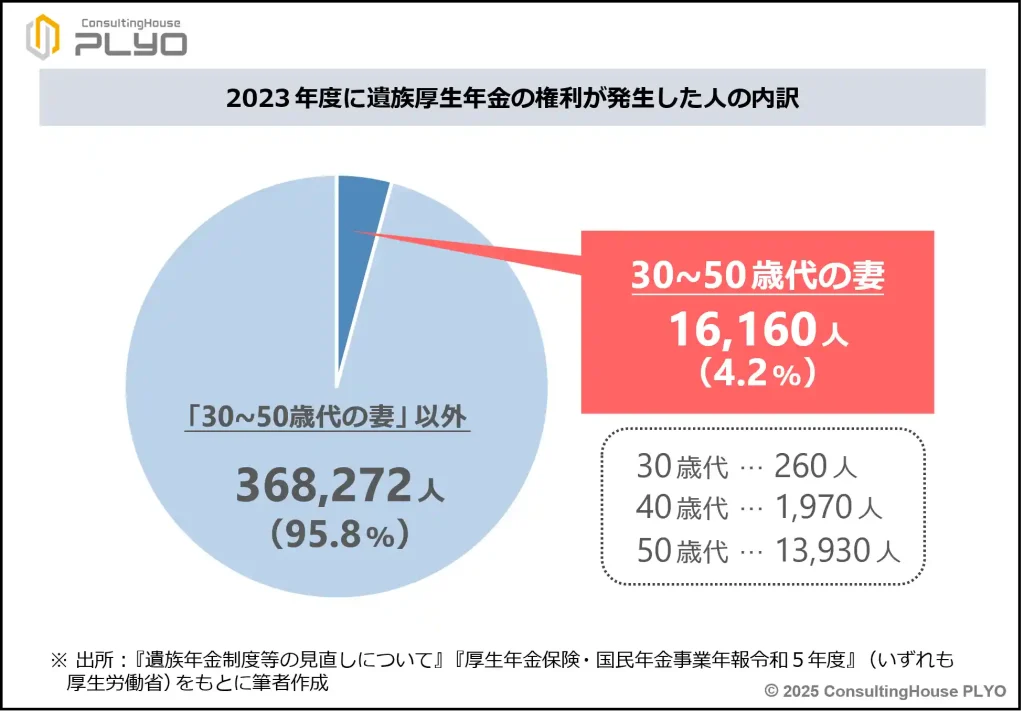

ところで、そもそも30歳以上60歳未満の妻が夫を亡くして遺族厚生年金をもらうケースというのは、頻繁に発生するものなのでしょうか。

2023(令和5)年度の場合、新規に遺族厚生年金を受け取るようになった人は約38万人いますが、そのうち「30歳以上60歳未満で夫を亡くした妻」は1.6万人であり、わずか4%ほどしか存在しません(『遺族年金制度の見直しについて』及び『厚生年金保険・国民年金事業年報令和5年度』/いずれも厚生労働省)。

30歳代や40歳代、50歳代の妻が夫を亡くして遺族厚生年金を受け取るケースは、遺族厚生年金を受け取っている人全体の中では例外的な事例です。

従って、不利益を被る人が多数発生する法改正とはいいきれません。

ただし、当事者にとっては看過できないルール変更でしょう。

ここがポイント!60歳未満の妻が受け取る遺族厚生年金

20歳代の妻だけでなく30歳以上60歳未満の妻が配偶者と死別した場合も、遺族基礎年金の対象になる子がいないと遺族厚生年金の給付は5年間になる。

夫は55歳未満でも遺族厚生年金が受け取り可能に

今回の改正では、55歳未満の夫が妻を亡くした場合も遺族厚生年金の支払い対象とすることが決定しています。

現在の制度では、妻を亡くした夫は年齢が55歳以上でなければ、遺族厚生年金を受け取ることができません。

しかし、このような年齢制限はなくなり、夫を亡くした妻とまったく同じ取り扱いに変更されます。

従って、60歳未満の夫が妻を亡くした場合は、遺族基礎年金の対象になる子がいないのであれば遺族厚生年金を5年間もらえるように変わります。

現行制度にある「妻は何歳でも遺族厚生年金をもらえるが、夫は55歳以上でなければもらえない」という男女間格差は、今回の法改正で解消されるわけです。

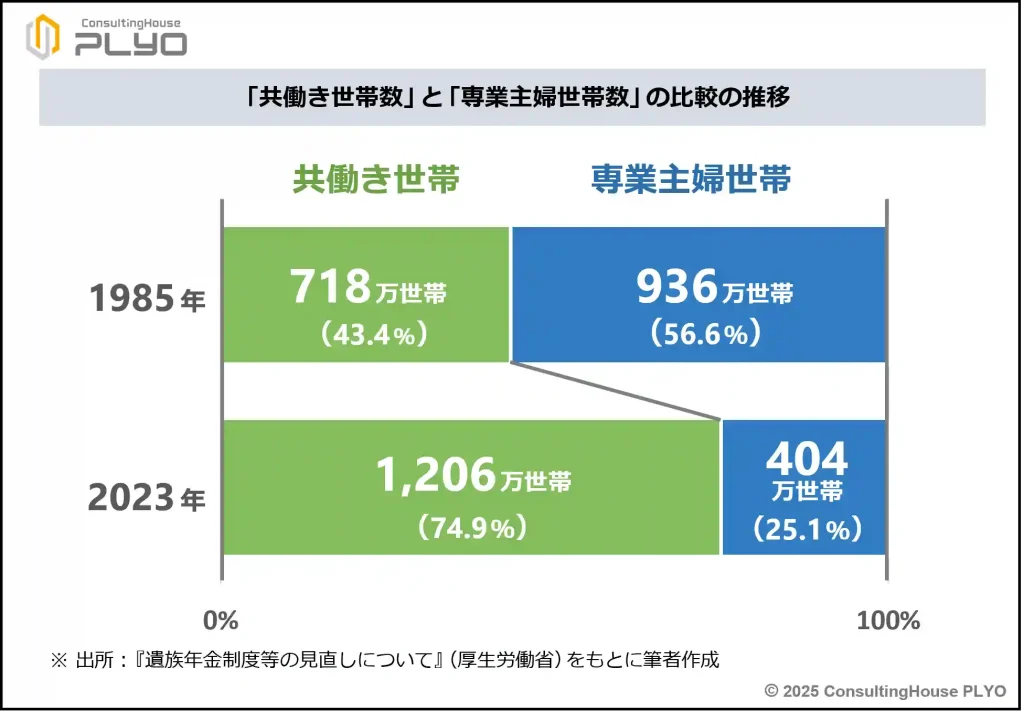

制度創設時と現在とでは、世の中の情勢が大きく変化したことが要因です。

現在の年金制度の基本的な仕組みができたのは、今から40年ほど前の1986(昭和61)年のことです。

当時は6割弱の世帯が専業主婦世帯であり、中高齢の女性が夫に先立たれると、自身で働いて十分な収入を得るのは必ずしも容易ではありませんでした。

そのような状況を踏まえ、妻が夫を亡くした場合に限っては年齢制限を設けず、遺族厚生年金が生涯受け取れる制度が整備されたわけです。

その後、2007(平成19)年度からは20歳代の妻が遺族厚生年金をもらえるケースでは、遺族基礎年金の対象になる子がいないと5年間のみの支払いに限定されるようになり、現在に至ります。

一方、現在の世帯状況を見ると、専業主婦世帯は全体の4分の1程度にまで減少しています。

以前よりも女性の社会進出が進展しており、夫に先立たれた中高齢の女性が働いて生活費を得ることは、必ずしも困難な環境とはいえません。

そのため、30歳以上60歳未満で夫を亡くした妻についても20歳代で夫を亡くした妻と同様に、遺族厚生年金を「死別直後の生活を再建するための一時的な収入」と位置付け、原則として5年間の支払いに限定されることになりました。

また、配偶者の死亡が生活に多大な影響を与えるという事実は、妻が残された場合だけでなく夫が残された場合であっても変わりありません。

そこで、男女間の格差を解消するという観点も踏まえ、60歳未満の夫に対する遺族厚生年金についても妻が受け取る場合と同様の取り扱いをすることとしたものです。

ここがポイント!60歳未満の夫が受け取る遺族厚生年金

夫に支給する遺族厚生年金の要件から「55歳以上」という年齢制限がなくなり、60歳未満の夫が配偶者と死別すると、60歳未満の妻が配偶者と死別した場合と同様に5年間の遺族厚生年金が給付される。

中高齢寡婦加算は縮小・廃止へ

今回の遺族年金の見直しには、55歳未満の夫も遺族厚生年金をもらえるようにするという「男女間格差の解消」の側面が見られます。

ところが、格差解消施策はこれだけではありません。

妻だけに認められていた遺族厚生年金の中高齢寡婦加算が、段階的に縮小・廃止されることも決定しています。

前述のように、現在の遺族年金の制度創設当時は夫に先立たれた中高齢の女性が社会に出て十分な収入を得るのは、必ずしも容易ではない環境にありました。

また、高校卒業前の年齢の子がいないなどの場合には遺族基礎年金がもらえないため、経済的に厳しくなりやすい傾向があります。

このような事情を考慮して、遺族基礎年金の対象になる子がいない40歳以上65歳未満の妻に対し、遺族厚生年金に特別な上乗せを行う中高齢寡婦加算の仕組みが取り入れられました。

加算される額は遺族基礎年金の75%分の金額です。

しかしながら、これは「妻は夫の収入で養われるものである」との観念に根差した制度であり、現代社会における価値観に合うものとはいいきれません。

男女間の公平性という点でも疑問が残ります。

このような事情から中高齢寡婦加算は今後段階的に縮小し、最終的に廃止されることが決まったものです。

ここがポイント!縮小・廃止される中高齢寡婦加算

男女間の格差解消などのため、妻にだけ支払われていた遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は段階的に縮小・廃止される。

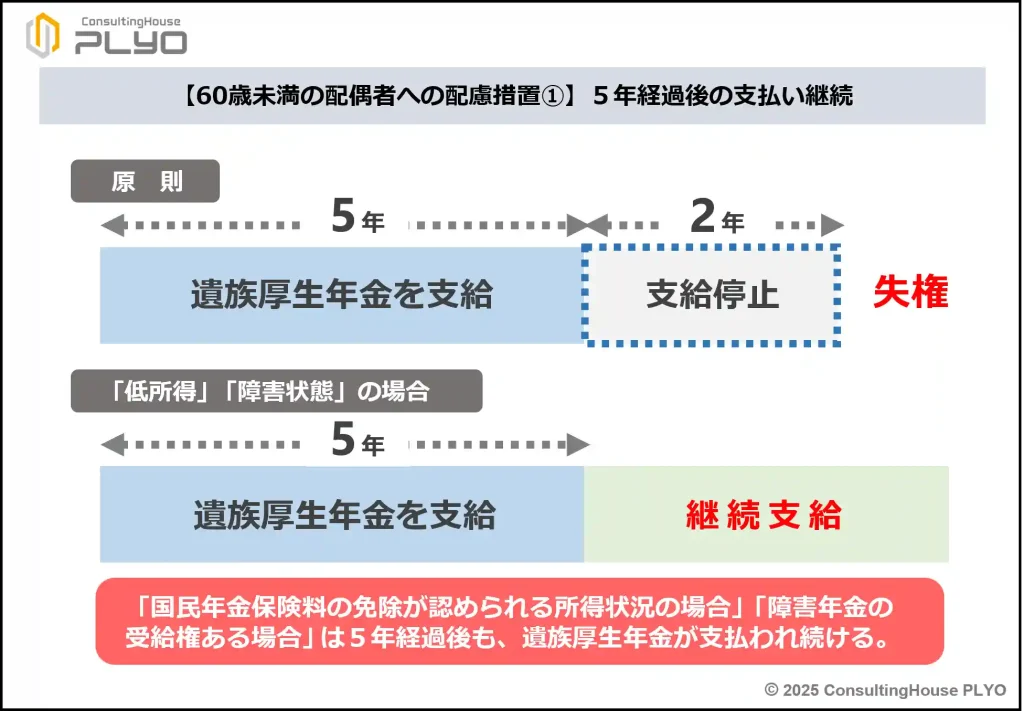

5年経過後に支払いが継続されることも

60歳未満で配偶者と死別した妻や夫が受け取る遺族厚生年金は、5年間のみの受け取りが原則になります。

そのため女性の場合には、チャーミーが言うとおり「若い人がもらう遺族厚生年金は、これから厳しくなる」といえるでしょう。

これをデメリットと考える人も多いはずです。

そこで、もらえる期間が短くなることに配慮した「4つの特別な措置」も設けられることになりました。

ここからは、この4つの措置を見ていきましょう。

1番目は、5年経過後も遺族厚生年金の支払いを続けるという仕組みです。

60歳未満の妻や夫に支払われる遺族厚生年金の目的は、「一生涯の生活費の面倒を見ること」ではありません。

「家族を失ったために一時的に困難化した生活を再建すること」です。

5年の間に悲しみを乗り越え、経済的な自立を果たすことを手助けする仕組みといえます。

しかし、なかには5年経っても経済的に自立できないケースがあるかもしれません。

そのような場合に備え、今回の法改正では5年経っても遺族厚生年金をストップさせず、支払いを継続する仕組みも用意されています。

60歳未満の妻や夫の所得状況が芳しくなかったり、障害を抱えていたりした場合に支払いは継続され、具体的には以下のケースが対象となります。

- 国民年金保険料の申請免除が認められる所得状況の場合

- 障害年金の受給権がある場合

ただし、遺族厚生年金を5年間受け取った後に全額の支給停止が2年間続くと、年金の受給権自体が消滅してしまいます。

その後は、低所得状態に陥るなどしても遺族厚生年金が再度、支払われることはありません。

ここがポイント!60歳未満の配偶者への配慮措置① 5年経過後の支払い継続

60歳未満の妻や夫が遺族厚生年金を5年間受給した後、低所得または障害状態にある場合には、年金の支払いは停止されずに継続されることがある。

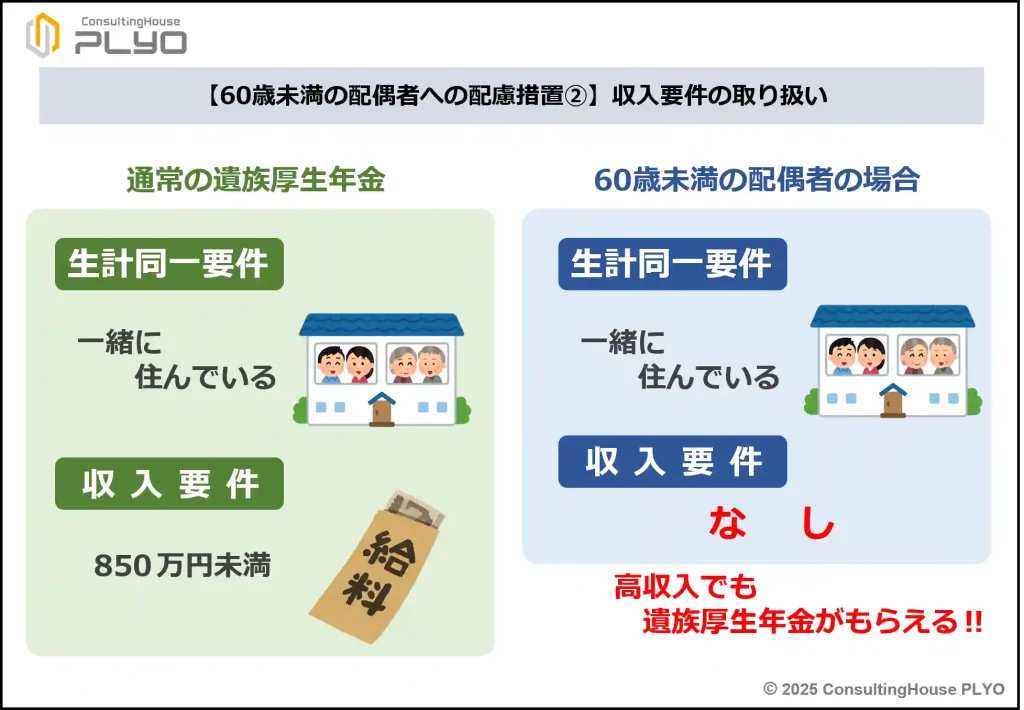

60歳未満の配偶者は高収入でも遺族厚生年金がもらえるように

受給期間が短くなることに配慮した措置の2番目は、60歳未満の配偶者は高収入でも遺族厚生年金がもらえるという仕組みです。

通常の遺族厚生年金は、死亡した家族に生計を維持されていなければ受け取ることができません。

このような要件を生計維持要件と呼びます。

生計維持要件は生計同一要件と収入要件の2つで構成されており、具体的には次の2つの条件の両方を満たすことが原則です。

- 生計同一要件:一緒に住んでいること(住民票上の世帯が同じであること)

- 収入要件:収入が850万円未満であること

この生計維持要件は法改正後も適用になるのが原則ですが、「60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金」に限っては、上記のうち生計同一要件のみを満たせばよいとされます。

収入要件は問われなくなるため、60歳未満の配偶者の場合にはどんなに高収入であっても遺族厚生年金が受け取れるように変わるわけです。

遺族年金の収入要件は、「社会通念上、著しく高額の収入がある場合には、生計を維持されていたとみなさない」という考え方に基づいて設定されています。

遺族年金の収入要件は、「社会通念上、著しく高額の収入がある場合には、生計を維持されていたとみなさない」という考え方に基づいて設定されています。

具体的には、厚生年金加入者のうち標準報酬月額が高い上位10%の層を「著しく高額の収入がある者」と捉え、これらの人たちの報酬を年収換算した結果として850万円という数字が決定されました。

しかしながら、法改正後の遺族厚生年金のうち60歳未満の配偶者が受け取るケースに限っては収入が問われないことになったため、高額の収入があるビジネスパーソンなどでも5年間の遺族厚生年金が受給可能になるものです。

ここがポイント!60歳未満の配偶者への配慮措置② 収入要件の取り扱い

60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金は生計同一要件のみを充足すればよく、収入要件は問われない。

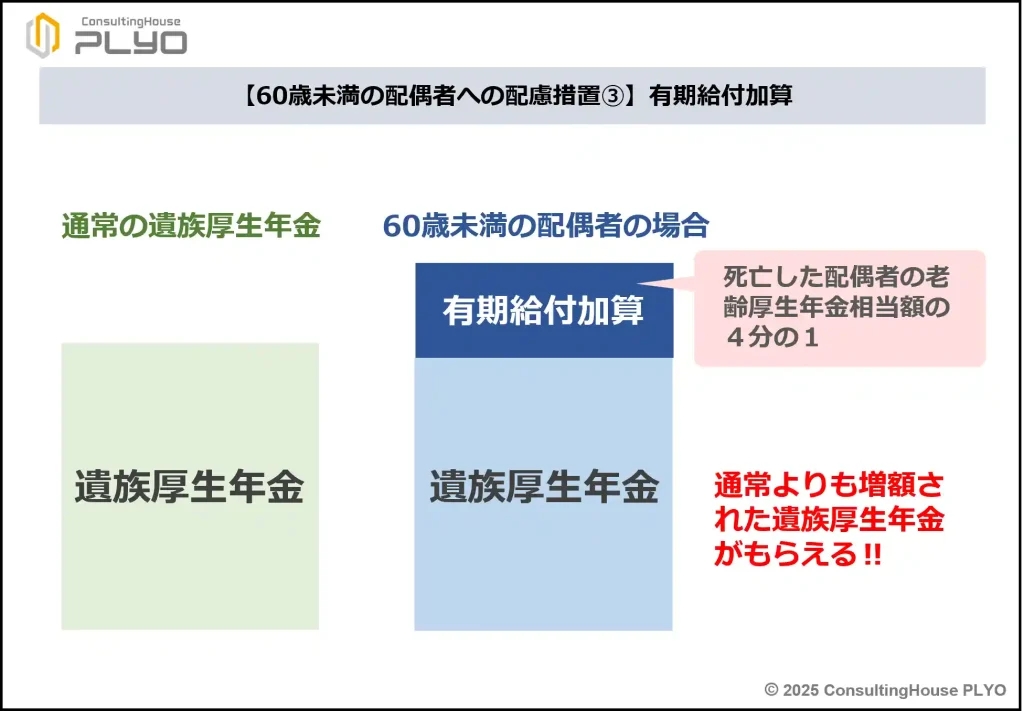

遺族厚生年金に上乗せされる「有期給付加算」

3番目は、60歳未満の配偶者が遺族厚生年金をもらう場合には、中高齢寡婦加算にかわる新しい加算を行うという仕組みです。

「亡くなった配偶者の老齢厚生年金の一部を上乗せする」という考え方で、有期給付加算と呼ばれます。

具体的には、死亡した配偶者が厚生年金に加入していた期間をもとに「生きていれば受け取れるはずだった老齢厚生年金の額」を算出し、その4分の1の額が有期給付加算として遺族厚生年金に上乗せされることになります。

もちろん、妻だけでなく夫がもらう遺族厚生年金にも加算は行われます。

もちろん、妻だけでなく夫がもらう遺族厚生年金にも加算は行われます。

そうですね。

たとえば、残念ながら20歳代の夫婦に不幸があり、夫が他界したとしましょう。

この場合、残された妻は有期給付加算のある遺族厚生年金を受け取れることになりますが、死亡した20歳代の夫は厚生年金に数年程度しか入っていなかったかもしれません。

老齢厚生年金の金額は加入期間の長さに比例して決まるため、実際の加入期間をもとにして計算した老齢厚生年金の金額も決して多くはないでしょう。

しかしながら、このような場合には厚生年金の加入期間を300月に割り増しして老齢厚生年金の金額を計算し、その4分の1の額が加算されます。

300月は年に換算すると25年です。

つまり、どんなに加入期間が短かったとしても、「25年間は厚生年金に入っていた」ことにして老齢厚生年金の金額が多くなるように調整し、その4分の1の額が有期給付加算の額とされます。

そのとおりです。

25年というのは、長い間、日本の年金制度で使われてきた「老後の年金を受け取るために必要な最低加入年数」に当たります。

つまり、どんなに加入期間の短い人が亡くなっても、「老齢年金をもらえるくらい加入していた人が亡くなった」と仮定して、計算される金額が多くなるように工夫されているものです。

なお、低収入や障害が原因で遺族厚生年金の支払いが5年以上継続されるケースでは、有期給付加算が上乗せされた年金が5年目以降も支払われ続けることになります。

ここがポイント!60歳未満の配偶者への配慮措置③ 有期給付加算

60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金には、死亡した配偶者の老齢厚生年金相当額の4分の1が「有期給付加算」として上乗せされる。

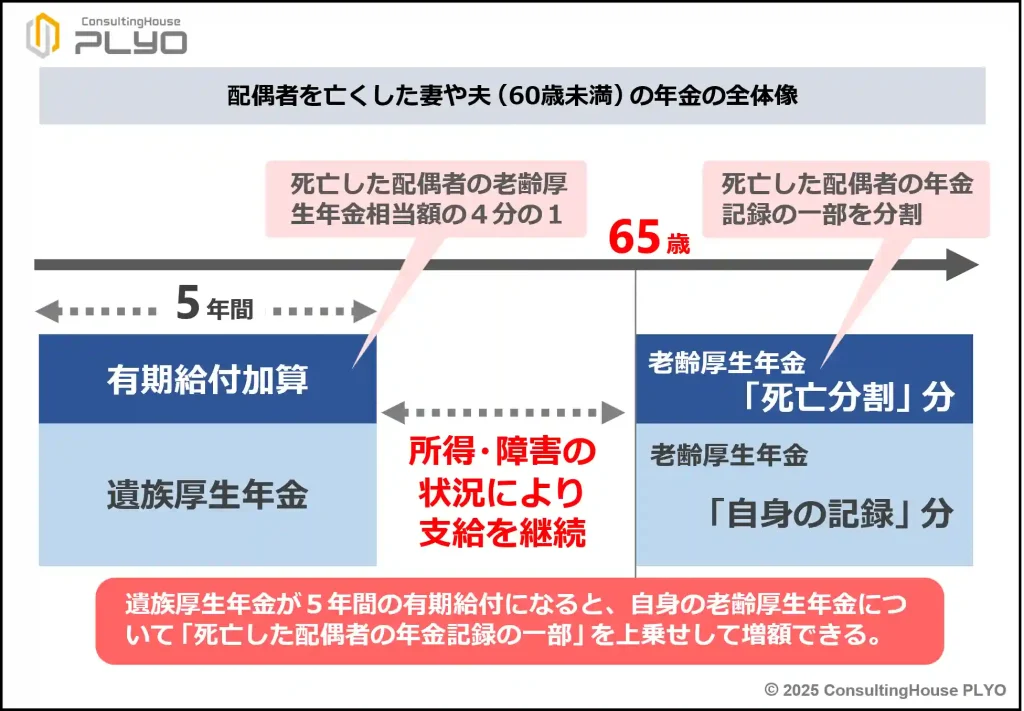

「死亡分割」で自分の老齢年金が増額に

最後は、60歳未満の配偶者が遺族厚生年金をもらう場合には、自分の年金記録に「亡くなった配偶者の年金記録の一部」を上乗せできるという仕組みです。

65歳からもらう自分の老齢厚生年金について、「亡くなった配偶者の年金記録の一部も加えて金額を決められる」という考え方で、死亡分割と名付けられています。

そのとおりです。

チャーミー、よく覚えていましたね。

死亡分割とは離婚時の年金分割制度に準じたルールを、配偶者の死亡時に適用できるようにした仕組みです。

厚生年金の保険料は「夫婦ふたりで負担したものである」と考え、離婚時だけでなく配偶者の死亡時にも保険料の納付記録を分割できるようにしたわけです。

離婚時の年金分割制度では「婚姻期間中のふたりの標準報酬の合計額」を分割しますが、分ける割合はふたりで話し合って決めるのが原則です。

しかしながら、配偶者が死亡した場合には、話し合って分割割合を決めることができません。

そのため、死亡分割では「婚姻期間中のふたりの標準報酬の合計額」の半分が残された配偶者のものになるように分割が行われます。

このあたりの仕組みは、離婚時の年金分割制度を把握していないと理解が難しいかもしれません。

そこで、この機会に以前お話しした離婚時の年金分割制度について、振り返っておくことをお勧めします。

-

-

誤解してない?離婚の前に考えたい「年金分割制度」のキホン ー制度の仕組み編ー|みんなのねんきん

どんなニュース?簡単に言うと 「離婚時の年金分割制度」という仕組みをご存じですか。 日本の年金制度には、離婚に際して夫婦間で年金を分け合う仕組みが用意されています。 今回は「離婚時の年金分割制度」 ...

続きを見る

-

-

誤解してない?離婚の前に考えたい「年金分割制度」のキホン ーさまざまな事例編ー|みんなのねんきん

どんなニュース?簡単に言うと 離婚に伴い、厚生年金の給料やボーナスの記録を分ける「離婚時の年金分割制度」。 前回の『制度の仕組み編』では、基本的なルールを説明しました。 2回目の今回はいろいろな夫 ...

続きを見る

-

-

誤解してない?離婚の前に考えたい「年金分割制度」のキホン ー手続きの仕方編ー|みんなのねんきん

どんなニュース?簡単に言うと 離婚に伴い、厚生年金の給料やボーナスの記録を分ける「離婚時の年金分割制度」。 これまで『制度の仕組み編』で基本的なルールを、『さまざまな事例編』で具体的な分割例を見て ...

続きを見る

配偶者を亡くした60歳未満の妻や夫に対する年金について、全体像を整理すると次のとおりです。

なお、死亡分割は遺族厚生年金をもらえるようになってから5年経つと、時効で手続きができなくなってしまいます。

なお、死亡分割は遺族厚生年金をもらえるようになってから5年経つと、時効で手続きができなくなってしまいます。

遺族基礎年金ももらえる場合には、遺族厚生年金のみの受け取りに変わってから5年で手続きは時効を迎えます。

つまり、遺族厚生年金を受け取っている最中に手続きをしないと、原則として死亡分割はできなくなるということです。

ここがポイント!60歳未満の配偶者への配慮措置④ 死亡分割

遺族厚生年金が5年間の有期給付になった場合には、65歳から受給する自身の老齢厚生年金について「死亡した配偶者の年金記録の一部」を上乗せすることで増額できる。

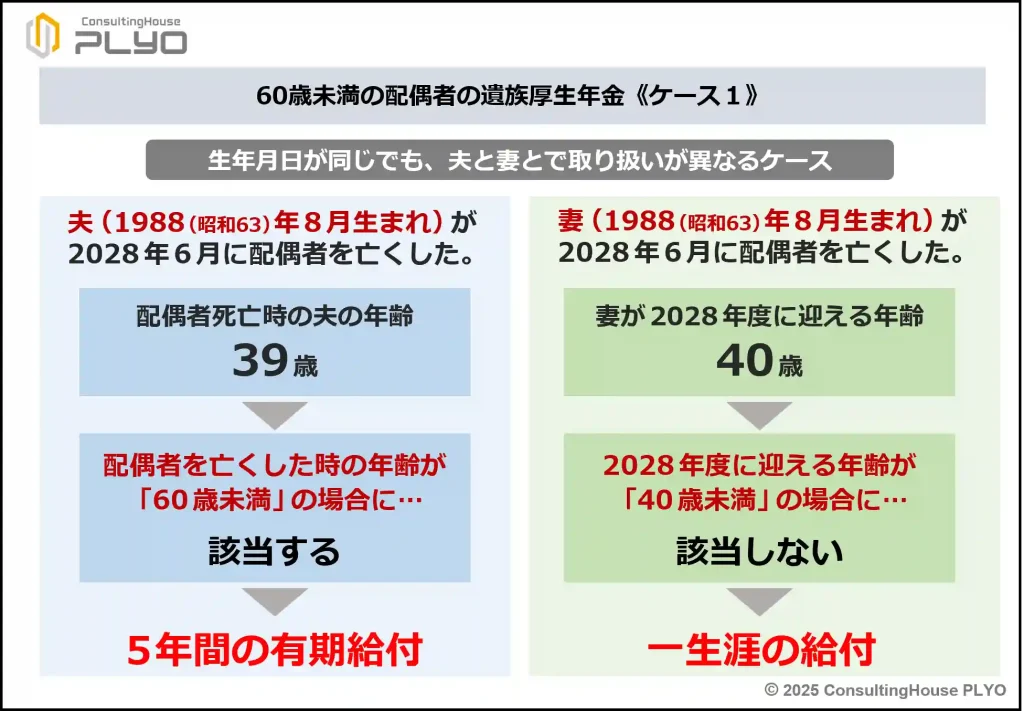

遺族年金の見直しは2028年4月から

60歳未満の配偶者がもらう遺族厚生年金が実際に見直されるのは、3年後の2028(令和10)年4月1日からです。

ただし、夫と妻とではやや仕組みが異なります。

夫の場合、2028(令和10)年4月1日以降に配偶者を亡くすと、その時の夫の年齢が60歳未満であれば改正後のルールが適用されます。

従って、遺族基礎年金の対象になる子がいなければ、5年間の遺族厚生年金が有期給付加算を上乗せして受け取れることになります。

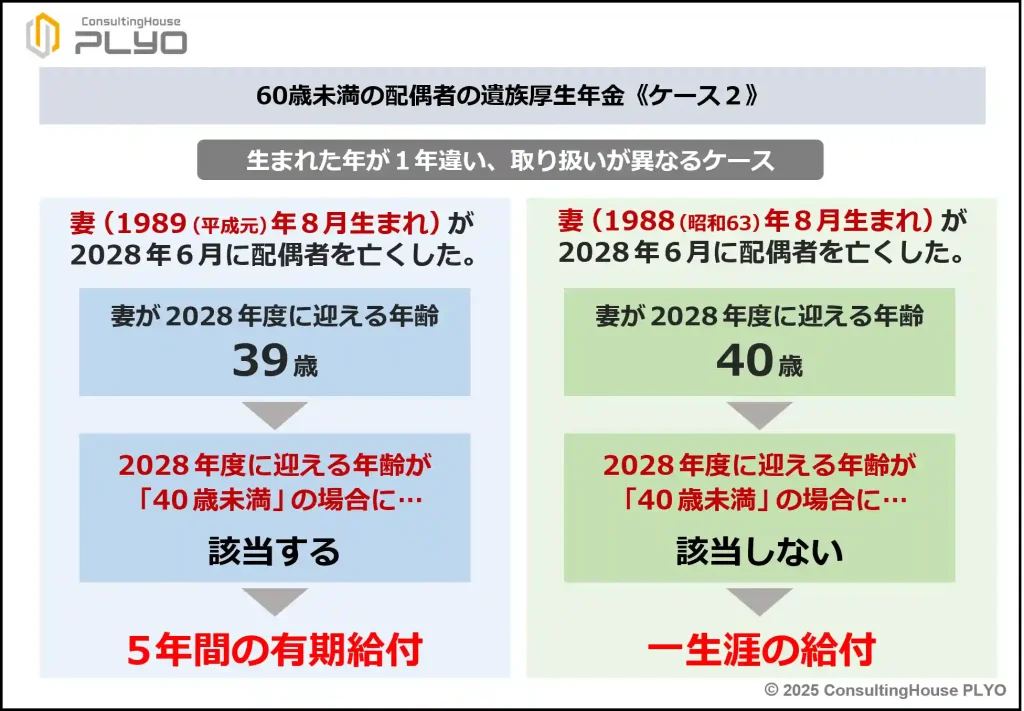

これに対し、妻の場合には新制度が始まる2028(令和10)年度に迎える年齢が40歳未満の人だけが、改正後のルールの対象とされます。

そのため、1989(平成元)年4月2日以降生まれの女性が2028(令和10)年4月1日以降に配偶者を亡くすと、遺族厚生年金は原則として5年間の給付になります。

一方、改正後の制度が始まる2028(令和10)年度に迎える年齢が40歳以上の妻に対しては、今回の法改正は適用されません。

従って、1989(平成元)年4月1日以前生まれの女性が2028(令和10)年4月1日以降に配偶者を亡くした場合には、現行制度の対象となります。

具体的な事例を挙げておきますので、よく考えてみましょう。

ひとつは「生年月日が同じでも、夫と妻とで取り扱いが異なるケース」、もうひとつは「生まれた年が1年違い、取り扱いが異なるケース」です。

そのとおりです。

また、中高齢寡婦加算は、2028(令和10)年4月から25年かけて段階的に縮小されます。

そのため、妻が2053(令和35)年4月2日以降に遺族厚生年金をもらえるようになっても、中高齢寡婦加算はもう行われません。

配偶者がもらう遺族厚生年金について、「制度改正の影響を受けない人」や「制度改正の影響を受けないケース」を整理すると、次のとおりです。

- 改正後のルールが始まる前から遺族厚生年金をもらっている人

- 60歳以降に配偶者と死別した人

- 改正後のルールが始まる年度(2028年度)に40歳以上になる女性

- 遺族基礎年金の対象になる子を育てている間に受け取る遺族年金

実は、改正点は他にもあるんです。

はい。

長くなったので、続きは次回にしましょう。

ここがポイント!遺族年金見直しの施行年月日

遺族厚生年金の改正点は2028年4月1日に施行される。ただし、妻が受給する遺族厚生年金は、2028年度の到達年齢が40歳未満の場合にのみ5年間の有期給付とされる。

今回のニュースまとめ

今回は2025(令和7)年6月に成立した年金制度改正法の中から、『遺族年金の見直し』のうち「60歳未満の配偶者が受給する遺族厚生年金」の内容について見てきました。

ポイントは次のとおりです。

- 30歳以上60歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、20歳未満の妻と同様に5年間の有期給付が原則となる。

- 60歳未満の夫が配偶者と死別すると、5年間の遺族厚生年金が受給できる。

- 男女間格差解消などのため、中高齢寡婦加算は段階的に縮小・廃止される。

- 5年間の受給後に低所得または障害状態の場合、遺族厚生年金の給付は継続されることがある。

- 60歳未満の配偶者に対する遺族厚生年金は収入要件が問われず、有期給付加算が上乗せされる。

- 遺族厚生年金が5年間の有期給付になると、自身の老齢厚生年金を死亡分割で増額できる。

- 遺族厚生年金の改正は2028年4月1日に施行だが、妻が受給するケースは2028年度の到達年齢が40歳未満の場合にのみ5年間の有期給付になる。

次回は『遺族年金の見直し』の後半部分として、今回お伝えできなかった改正点を見ていきましょう。

どうぞ、お楽しみに。

(↓後編はこちら)

-

-

【2025改正特集4】子供への保障大幅拡充へ!遺族年金の新制度を徹底解説 後編|みんなのねんきん

2025 年金改正特集4 遺族年金の見直し 後編 どんなニュース?簡単に言うと やぁ、みなさん。私のゼミにようこそ。 本年(2025年)6月、5年に1度の年金改正の内容が決定しました。 果たして、 ...

続きを見る

出典・参考にした情報源

-

-

年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp

-

-

遺族厚生年金の見直しについて

www.mhlw.go.jp

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師