何が出題されている?

出題形式:誤っているものを選択

国民年金の第1号から第3号までの強制被保険者および任意加入被保険者の要件が問われます。

テーマ自体が誰でも勉強しているもので、かつ、内容も難しくはないので必ず得点できないとまずいです。

ただし、正解になる知識は結構偏りがあってわかりやすかったのですが、最近は聞いたことがない知識が正解になるような傾向です。

簡単ではありますが、気を抜けないテーマです。

スポンサーリンク

過去10回の正解となった知識

- 2025春 外国赴任の第2号被保険者に同行する被扶養配偶者は第3号になる

- 2024秋 老齢基礎年金を受け取れる第2号被保険者が65歳になると2号の資格は喪失する

- 2024春 第2号被保険者に国内居住要件はない

- 2023秋 60歳以上65歳未満の厚生年金の被保険者は国民年金の任意加入被保険者になれない

- 2023春 保険料納付済期間が480ヶ月あると任意加入被保険者になれない

- 2022秋 特老厚受給中でも国民年金の任意加入被保険者になれる

- 2022春 在外邦人も60歳以上の任意加入被保険者になれる

- 2021秋 60歳以上65歳未満の厚生年金の被保険者は国民年金の任意加入被保険者になれない

- 2021春 第3号の扶養認定の際に障害基礎年金は年間収入として評価される

- 2020秋 外国赴任の第2号被保険者に同行する被扶養配偶者は第3号になる

こうしてみると、”国民年金の被保険者”がテーマですが、

- 任意加入被保険者

- 第3号被保険者

の論点が多数。

この2つの論点から押さえていくことが大事です。

出題傾向から年金制度を考える

任意加入被保険者の論点

国民年金への任意加入と厚生年金の関係

最近、高頻度で並んでいるのは任意加入被保険者と厚生年金の関係です。

例えば、

60歳以上65歳未満の厚生年金の被保険者は国民年金の任意加入はできない

というものが典型的。

これはちょっと考えればわかるもので、この「厚生年金の被保険者」は国民年金の第2号被保険者で強制被保険者の真っ最中故に更に任意で加入なんてできない、という話です。

これと似たような話で、特老厚受給中に国民年金の任意加入ができるか?という話があります。

答えは特老厚を受給しているだけで、厚生年金の被保険者でなければ任意加入できます。

”特老厚”に惑わされないでください。

2022秋には基本知識問題で正解となりました。

保険料納付済期間が480ヶ月あれば任意加入はできない

2023春は「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して」という表現で480ヶ月あると任意加入できないという出題がありました。

保険料免除期間が1ヶ月でもあるなら任意加入は可能。

逆に保険料納付済期間のみで480ヶ月に達していればもはや任意加入はできないことになります。

第3号被保険者の様々な論点

年収130万円に障害年金は含まれるか?

被扶養配偶者の認定において、障害年金の収入は含まれるのか?

障害年金は非課税なので、なんとなく含まれない感じがします。

答えは含まれます。

ここで、

第3号被保険者に該当するか否かの認定基準は年収で判断されます。

年収が130万円以上(月収108,333円以上)であれば、配偶者に生活を頼っている状態ではない=自立できていると判断して扶養の認定は受けられません。

そして、その収入は継続的なものかどうかで判断されます。

とすれば、

障害年金はもちろん、遺族年金や雇用保険の失業給付は継続的に受け取るお金なわけですから、それらを含めて扶養か否かの判断がされます。

ポイントとなるのは継続的という点(失業給付は期間が短いですが継続的と判定されます)。

ですので、一時的にもらったものは収入には判定されません。

宝くじの当選金はその代表例です。

この点、2021秋は失業給付は収入に含まれるという肢が登場。

継続的な収入かどうかを今一度理解しておきます。2023秋、2024春、2024秋にも並んでいました。

第2号被保険者との関係

定番の出題として、第2号被保険者と第3号被保険者との関係があります。

かつては超常連の肢として登場していましたが、最近は下火です。

まず、

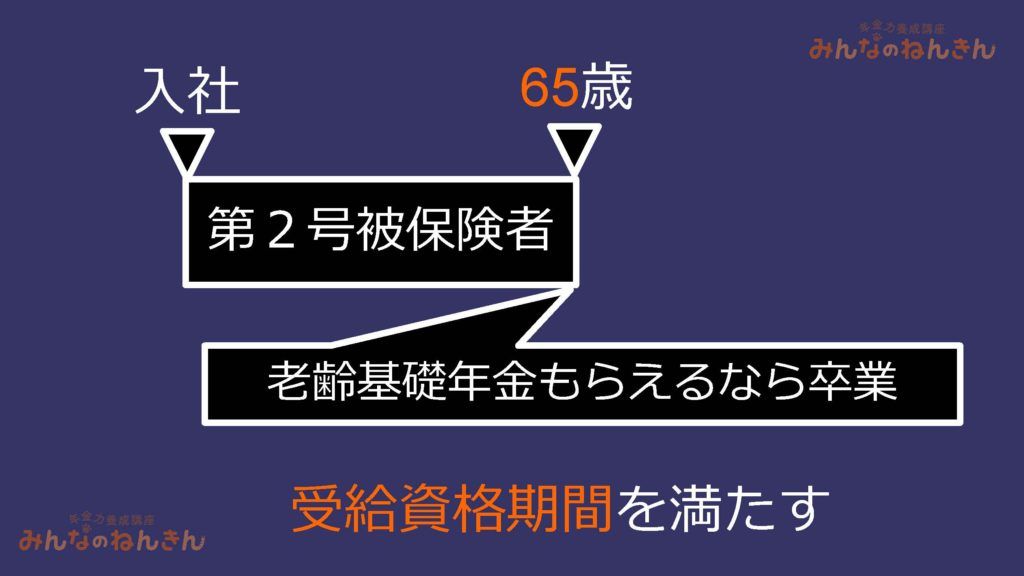

第2号被保険者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たせていれば65歳に達するとそ資格を喪失します。

ただ、この場合でも70歳に達するまでは厚生年金の資格は継続します。

あくまで、国民年金における現役の立場を卒業するということ。

これはなぜかというと、

国民年金の被保険者にさせておく意味がないからなんです。

受給資格期間を満たしているなら65歳で老齢基礎年金の権利が生じます。

この年金は働いていても減額は無いですし、このまま国民年金上の被保険者を続けても保険料納付済期間にもならない。

第2号被保険者は20歳未満と60歳以上の期間は保険料納付済期間になりません(カラ期間となります)。

だから、国民年金上は現役の立場から退いてもらうということなんです。

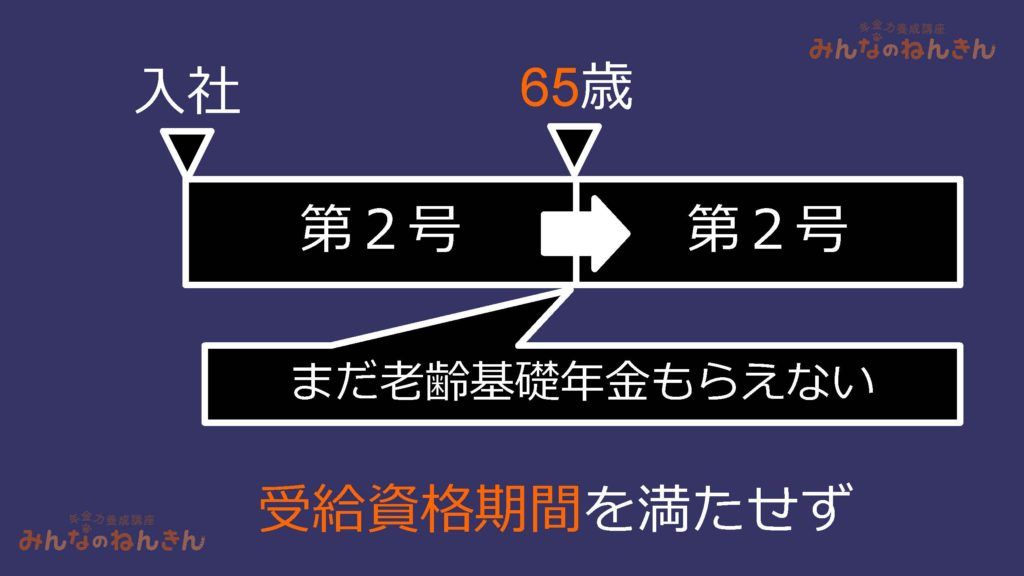

逆に言うと、老齢基礎年金の受給資格を満たせなければ第2号被保険者は続きます。

出題は老齢基礎年金の受給資格を満たしたケースで出題があります。

つまり、第2号被保険者でなくなるという前提です。

この点で、2024秋は 厚生年金の被保険者 = 国年第2号 という出題があり、誤り。

厚生年金の被保険者は70歳に達するまでなれますが、65歳以降は必ずしもイコールの関係にならないからです。

そして、

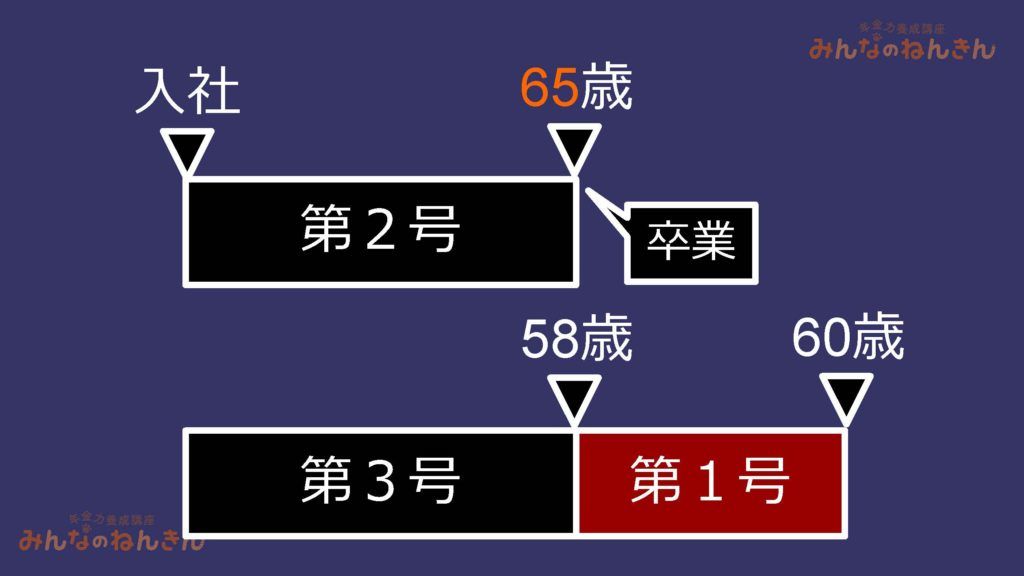

第2号被保険者でなくなれば連動して第3号被保険者にもなれなくなります(配偶者が5歳以上歳が離れている場合)。

第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者であることが要求されるからです。

下の図では65歳で第2号被保険者を卒業したことに連動して第3号から第1号被保険者になります(60歳未満だからです)。

この場合、第3号被保険者は第1号被保険者への種別変更が必要なので市区町村役場にでかけます。

この点も出題がありますから一緒に押さえます。

ちなみに、3号から1号への種別変更は2022年5月からスマホによる電子申請ができるようになり、この点で別のテーマで出題がありました。確認しておいてください。

-

-

加入手続きはスマホでOK!!国民年金で電子申請がスタート|みんなのねんきん

どんなニュース?簡単に言うと 2022(令和4)年5月 11 日から、個人が行う国民年金の手続きの一部で電子申請が利用可能になりました。 スマホやパソコンで手続きができ、時間・コストの削減が期待でき ...

続きを見る

結論、

第3号被保険者はあくまで第2号被保険者あっての立場であることを理解します。

追加された国内居住要件

制度創設来、第3号被保険者は国内居住であることは要件となっていませんでした。

ところが、

2020年4月から国内居住していることが要求されるようになりました。

そうはいっても、どうしても海外で生活する場合もありますから例外の規定があります。

この例外規定とは厚生労働省令に5つ列挙されています。

- 留学生

- 海外赴任する2号に同行する配偶者

- 旅行、ボランティア等で一時渡航

- 海外赴任中の2号と婚姻

- その他日本国内に生活の基礎があると認められる

改正が施行された直後の2020秋から、この例外規定が連続で出題されています。

具体的な改正の背景事情は、みんなのねんきん公式ブログでも大須賀社労士にコラムをまとめてもらったことがあるので参考にしてください。

-

-

「海外に住む妻」はお断り!? 始まった第3号被保険者の『国内居住要件』|みんなのねんきん

どんなニュース?簡単に言うと 2020 年(令和2年)4月から、国民年金の第3号被保険者になれる人が、原則として日本国内に住んでいる人に限定されたことをご存知ですか。この仕組みを『国内居住要件』といい ...

続きを見る

よく出るのは厚生労働省令の2つめの海外赴任のケース。

2025春は3号になれないとして正解となりました。

障害年金や遺族年金受給者は年金に入らなくてよい?

最後に、任意加入でも第3号でもない、よく出る論点をご紹介。

障害基礎年金をもらっていても、条件に合えば国民年金の強制被保険者です。

形式的には定義上、障害基礎年金をもらっていることを理由とした除外規定がないから。

実質的に考えてみると、任意加入でどうぞとした場合、老齢基礎年金や遺族基礎年金の保障を受けられない可能性が生じます。

障害基礎年金は症状が改善すれば受け取れなくなる可能性がある。

だから、

老後に備えて老齢基礎年金の保障を受けられるようにする。

ですから、強制被保険者にさせる意義があります。

ただし、第1号被保険者の場合は保険料の免除が受けられます。

収入に関係なく法定免除となります。

また、遺族基礎年金の受給者の場合は第1号か?という出題がありますが同様に考えるだけ。

2020秋、2021春、2024春、2024秋はこの形で出題がされています。

まとめ

まずは、

任意加入被保険者に関する知識を整理。

- 60歳台前半で、厚生年金の被保険者になりつつ国年の任意加入はできない(既に第2号として強制加入している)

- 特老厚を受給しているだけなら国年の任意加入はできる(厚生年金に入っていないなら任意加入OK)

- 保険料納付済期間のみで480ヶ月に達していると任意加入できない

つぎに、

第3号関連。

- 第3号の扶養認定の際に障害基礎年金・雇用保険の基本手当は年間収入として含まれる

- 老齢基礎年金を受け取れる第2号被保険者が65歳になるとその60歳未満の被扶養配偶者は第3号でなくなる

- 外国赴任の第2号に同行する20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は第3号になる

近年の傾向からいけば、任意加入と3号を押さえればこのテーマはいけます!

シモムー

みんなのねんきん主任講師